书衣与艺墨的光辉之路——新中国图书装帧设计成就回眸

发布时间:2021-06-29 13:58:28 来源:团结报

书籍,是传播文化最古老,也最重要的一种手段。对大众而言,图书的装帧设计起到了直接的阅读吸引力作用,同时也是另一种更为直接的宣传形式。

我国书籍装帧设计在党的文化政策的带领与跨越中,继承与超越传统,融合西学,走过了漫长的发展道路,在各历史时期都留下了精彩的烙印,为我国精神文化的传播发展发挥了重要作用。

我国书籍艺术具有五千年的光荣历程,装帧随着书籍制度的演变,呈现出多种不同的形式,古籍素雅端正,不尚华丽,却护帙有道,辉煌灿烂。至20世纪初,由于外来制版、印刷及装帧形态影响也相应发生很大变化,印刷技术处在新旧交替的历史过渡阶段。当时的主流设计还是关注在封面画上,并未将其中的文字设计、版式设计融入其中,所以装帧设计表现得较为单一,缺少整体性的特点。

中西合璧的萌芽

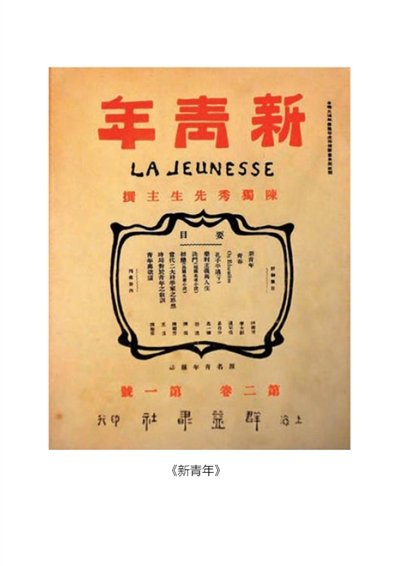

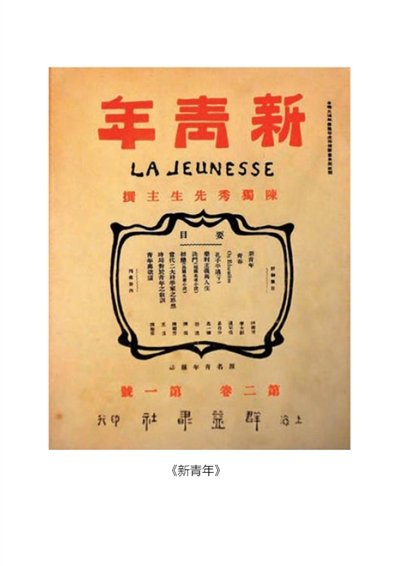

当时的社会受到五四运动引进的各种西方思潮的影响,主张个性解放,宣扬科学与民主,唤醒了民众,推动了马克思主义在中国先进分子中的广泛传播,加速了中国共产党的成立。

当时社会进步思想活跃,西方思潮频出,制版、印刷、装订技术的变革影响着装帧的设计风格。在这种社会背景下,装帧风格出现西化倾向,主要表现在文艺类图书的装帧设计上,传统本土装帧形式逐步演变成中西结合的装帧形式,非常重视字体设计的个性表达,自由多变。

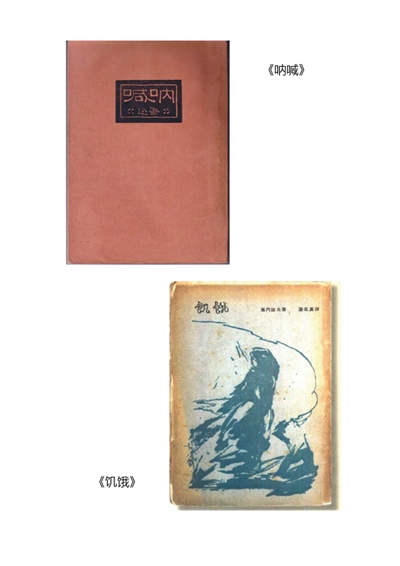

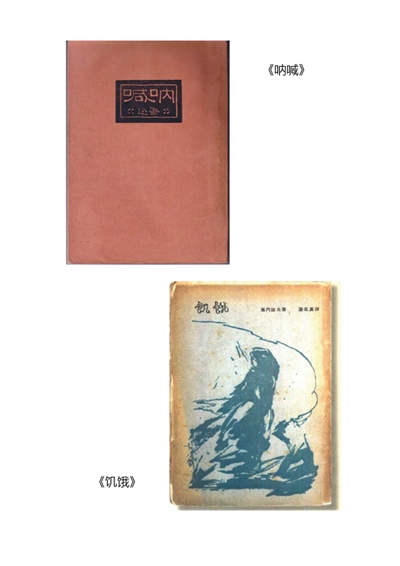

这一时期的字体设计是装帧设计史上文字最为多样、表现最为丰富的阶段。既有传统书法体、创意字体和图形的变形设计,又有西方版式设计及图案的融合,是中西装帧设计的首次大融合。张道一先生评价《呐喊》的封面设计时说:“‘呐喊’两字 ,笔画交错紧凑,疏密有致,尤其两个字中的‘口’字,显得很突出, 真仿佛在呼叫。”

鲁迅先生作为现代装帧设计的先行者,创作了数十个书封作品,强调视觉上的对比,形式简洁,有力突出了作品的内在精神气质。以他特有的文人气质、艺术素养和敏锐的鉴赏力,开辟了中国现代书籍装帧的新思路。此时西方艺术风格也深深地影响着中国的设计师,钱君陶先生曾经提出:“在20世纪30年代也曾经积极吸收西方美术的风格,用立体主义手法画成《夜曲》的封面,用未来派手法画成《济南惨案》的封面。设计过用报剪贴了随后加上各种形象,富于达达艺术意味的封面,如《欧洲大战与文学》。” 这个时期涌现了一大批学贯中西、兼具文学与艺术底蕴的装帧设计创作者,如丰子恺、陶元庆、林风眠、陈之佛、蔡若虹、庞薰琴等。

这一时期书籍装帧设计呈现出个性鲜明、中西合璧、浓厚的文人书卷气息等艺术特点。既保有传统范式的特点,同时又受到西方艺术思潮的影响,尝试“西风”的创新设计,在视觉上大胆追求新颖、奇特的艺术效果,融合在中西杂糅、图文并茂的版式设计中,体现了民族性与世界性的融合,也创造了多种表现形式的可能性。是近代本土书刊装帧设计由传统向现代转变的萌芽阶段。

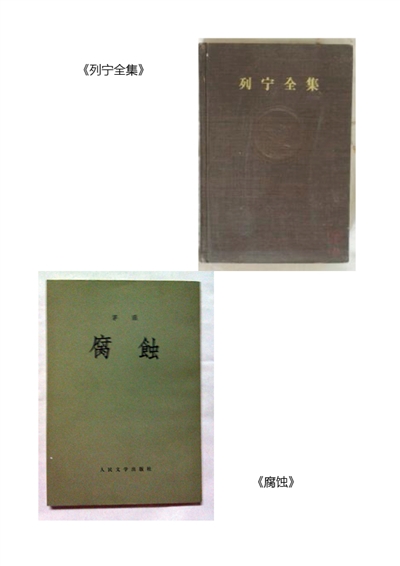

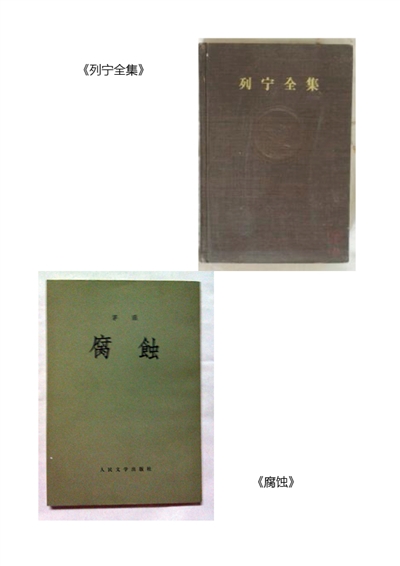

1937年“七七事变”后,面对日本帝国主义的侵略,全民族开展了救亡图存的抗日战争,全国人民民族意识高涨,书籍装帧艺术表现形式上突出民族化的追求,具有强烈的战斗性和宣传鼓动的作用,色彩鲜明、字体粗犷,多运用版画或漫画形式装饰于书籍封面之上,表现强烈的爱与憎,具有鲜明的艺术感染力,是这一历史时期书籍装帧艺术的显著特点。丁聪、钱君陶、曹辛之等都是当时杰出的创作者。代表作品有:《鲁迅全集》(初印本)《资本论》《德国的民族战争》《腐蚀》《列宁选集》等。

解放战争时期,限于当时的社会状况和经济条件,出版条件极为艰苦,但出版的数量却是惊人的,设计风格简朴、醒目、视觉冲突强烈,以版画艺术的装饰为主要手段,在革命斗争中充分起到了鼓舞士气的作用。

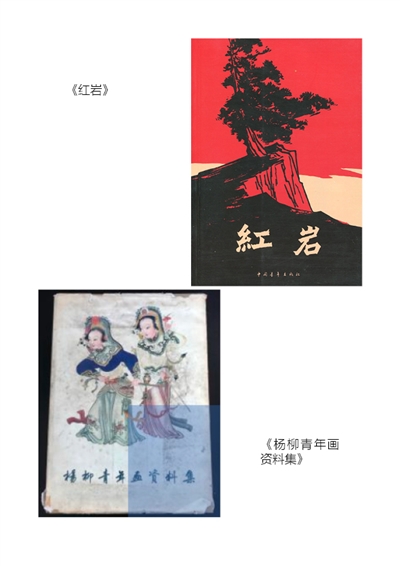

开启时代新风貌

1949年新中国成立后,国民经济逐步复苏,出版业掀开了崭新的一页。随后的十几年内,国家先后成立出版总署,1955年,开始逐步推广简化字的使用,规范印刷字体的标准, 1956年,中央工艺美术学院成立书籍装帧专业;1959年,举办了全国第一届装帧艺术博览会;同年,我国的书籍装帧作品积极参加国际比赛,收获德国莱比锡国际书籍艺术博览会金质奖章,收获国际专业认可,充分说明当时的装帧设计水平在国际上是有一席之地的。专业院校的培养和行业领域的蓬勃发展,培养了一大批装帧设计的专业人员。新中国成立后的十几年间,出版业掀起一个发展的高潮,书籍装帧逐步进入专业化、系统化的发展。

这一重要历史时期,书籍装帧设计呈现的特点是:简体字的推广和广泛使用、版面文字的横排设计、印刷字体的逐步规范都受到了西方现代设计(特别是苏联和德国)的影响,体现平面设计的整体性、统一性、秩序性的视觉美感,提高了印刷的呈现效果和阅读的效率,但同时也削弱了艺术的个性表达。在装饰上,大量传统纹样的运用,代表新时代特征的麦穗、镰刀等具有象征意义新图形的出现都充分体现了国人民族自信心的提升,体现了新中国成立后的时代新风貌和丰富多样的表现形式。

1977年7月,国家召开书籍装帧设计工作座谈会,为书籍装帧事业摆脱“十年浩劫”的影响,开创了一个美好的前景。1978年党的十一届三中全会胜利召开,从此进入了改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期,中国共产党从此开始了建设中国特色社会主义的新探索。书籍设计人员思想上获得了解放,创作个性得到充分发挥,不同创作风格、装帧技法层出不穷。

20世纪80年代出版的《毛泽东故居藏书画家赠品集》《故宫博物馆藏明清扇面书画集》《中国古代木刻画选集》再次闪耀国际图书博览会并斩获大奖。这期间,全国书籍装帧设计展及优秀作品评选等一系列活动,促进了装帧从业人员的交流,增强了彼此互动。代表作品有:《中国美术全集·隋唐五代绘画》《神曲》《祭红》等。

传承与超越

1985年,北大方正中文字体应用计算机系统诞生,20世纪90年代,平版胶印逐步代替凸版印刷成为印刷的主流,数码印刷伴随着新世纪的曙光悄悄降临,刷新了印刷技术的新高度。

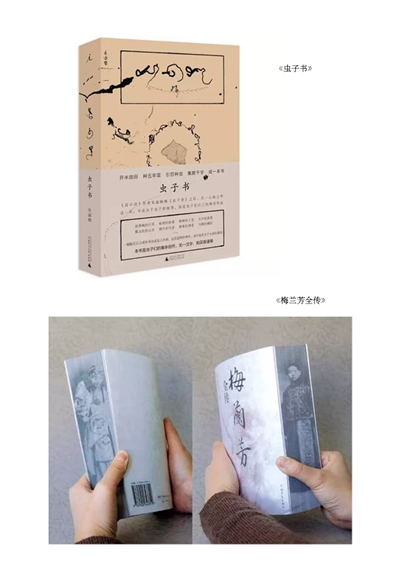

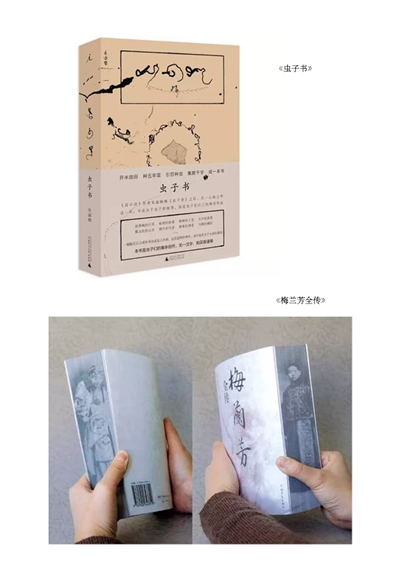

当今社会新技术、新材料的应用成为书籍装帧设计的重要特征。现代意义上的书籍装帧设计,很大程度上依赖于社会生产力的提高和科学技术的进步。21世纪,数字技术的发展给多种艺术形态带来了巨大的变革,但也在一定程度上使人们将更多的关注点放在技术上,对技术所表现出的形式更感兴趣,这其实是对艺术和审美的一种弱化。当今的书籍装帧更趋精细化设计,代表人物有吕敬人、吴勇、朱赢椿等,他们依然坚守传统纸质图书的设计创新与发展,注重材料与工艺的精耕细作,书籍设计的整体性更强;更加重视内文的版式设计,尝试多种艺术的表现手法衬托文本,使之更快识别,更易阅读,更具艺术性,形成从封面元素到内文版式到装帧工艺融为一体的整体书籍设计;更加注重设计工艺包括肌理、纸张、装订等环节在书籍设计上的整体性艺术呈现;对读者的审美和阅读感受有所意识,会关注到读者阅读的精神体验甚至触感;印刷材料应用种类空前丰富,印制工艺水平发展迅猛,为装帧设计的最终呈现提供了有力保障。代表作品有:《千字文》《梅兰芳全传》《蚁呓》等。

数字化进程的加快直接影响和引领图书装帧设计的发展,这不仅因为现代艺术设计在一定程度上离不开数字化,也源于读者的审美需求也发生了变化。装帧设计在数字化的道路上摸索前行,多种类型电子读物应运而生,音视频的互动,都为图书阅读的数字化发展拓宽了边界,也给装帧设计的数字化艺术探索提供了创作空间。它的传播速度更快、信息承载形式和数量更多、即时性更强、省略了印制环节、缩短了常规图书的出版周期等。当下电子读物的种类有纸质书的电子化、App读物、纸书与电子内容互动型产品等多种形式。艺术呈现上,由于多媒体设计的特性,会导致传统图书的信息量倍增,电子读物为了更易阅读,首先会着力在信息规划设计上,同时还涉及信息编程,数字化的装帧设计已转变成一门融合信息设计、传统装帧设计、信息编程等学科的综合性艺术形式。

我国书籍装帧设计在过去的一百年时间里,跨越传统,融合西学,伴随着中国社会进步、经济水平的不断提升、印刷技术与工艺的突飞猛进,见证了中国共产党从诞生到发展走过的漫长且不平凡的道路,在各历史时期都留下了精彩的烙印,为我国精神文化的传播与发展发挥了重要作用。(曹静)

[ 责任编辑:孙靖琪 ]

书籍,是传播文化最古老,也最重要的一种手段。对大众而言,图书的装帧设计起到了直接的阅读吸引力作用,同时也是另一种更为直接的宣传形式。

我国书籍装帧设计在党的文化政策的带领与跨越中,继承与超越传统,融合西学,走过了漫长的发展道路,在各历史时期都留下了精彩的烙印,为我国精神文化的传播发展发挥了重要作用。

我国书籍艺术具有五千年的光荣历程,装帧随着书籍制度的演变,呈现出多种不同的形式,古籍素雅端正,不尚华丽,却护帙有道,辉煌灿烂。至20世纪初,由于外来制版、印刷及装帧形态影响也相应发生很大变化,印刷技术处在新旧交替的历史过渡阶段。当时的主流设计还是关注在封面画上,并未将其中的文字设计、版式设计融入其中,所以装帧设计表现得较为单一,缺少整体性的特点。

中西合璧的萌芽

当时的社会受到五四运动引进的各种西方思潮的影响,主张个性解放,宣扬科学与民主,唤醒了民众,推动了马克思主义在中国先进分子中的广泛传播,加速了中国共产党的成立。

当时社会进步思想活跃,西方思潮频出,制版、印刷、装订技术的变革影响着装帧的设计风格。在这种社会背景下,装帧风格出现西化倾向,主要表现在文艺类图书的装帧设计上,传统本土装帧形式逐步演变成中西结合的装帧形式,非常重视字体设计的个性表达,自由多变。

这一时期的字体设计是装帧设计史上文字最为多样、表现最为丰富的阶段。既有传统书法体、创意字体和图形的变形设计,又有西方版式设计及图案的融合,是中西装帧设计的首次大融合。张道一先生评价《呐喊》的封面设计时说:“‘呐喊’两字 ,笔画交错紧凑,疏密有致,尤其两个字中的‘口’字,显得很突出, 真仿佛在呼叫。”

鲁迅先生作为现代装帧设计的先行者,创作了数十个书封作品,强调视觉上的对比,形式简洁,有力突出了作品的内在精神气质。以他特有的文人气质、艺术素养和敏锐的鉴赏力,开辟了中国现代书籍装帧的新思路。此时西方艺术风格也深深地影响着中国的设计师,钱君陶先生曾经提出:“在20世纪30年代也曾经积极吸收西方美术的风格,用立体主义手法画成《夜曲》的封面,用未来派手法画成《济南惨案》的封面。设计过用报剪贴了随后加上各种形象,富于达达艺术意味的封面,如《欧洲大战与文学》。” 这个时期涌现了一大批学贯中西、兼具文学与艺术底蕴的装帧设计创作者,如丰子恺、陶元庆、林风眠、陈之佛、蔡若虹、庞薰琴等。

这一时期书籍装帧设计呈现出个性鲜明、中西合璧、浓厚的文人书卷气息等艺术特点。既保有传统范式的特点,同时又受到西方艺术思潮的影响,尝试“西风”的创新设计,在视觉上大胆追求新颖、奇特的艺术效果,融合在中西杂糅、图文并茂的版式设计中,体现了民族性与世界性的融合,也创造了多种表现形式的可能性。是近代本土书刊装帧设计由传统向现代转变的萌芽阶段。

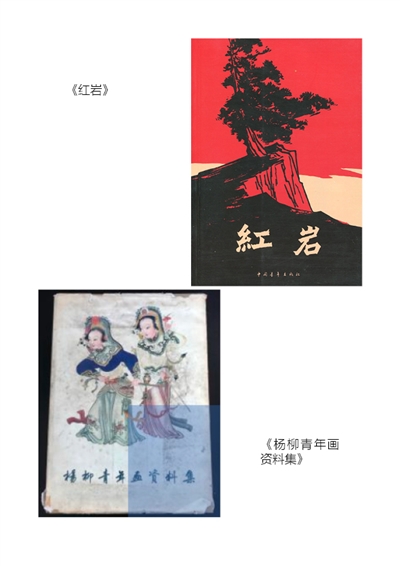

1937年“七七事变”后,面对日本帝国主义的侵略,全民族开展了救亡图存的抗日战争,全国人民民族意识高涨,书籍装帧艺术表现形式上突出民族化的追求,具有强烈的战斗性和宣传鼓动的作用,色彩鲜明、字体粗犷,多运用版画或漫画形式装饰于书籍封面之上,表现强烈的爱与憎,具有鲜明的艺术感染力,是这一历史时期书籍装帧艺术的显著特点。丁聪、钱君陶、曹辛之等都是当时杰出的创作者。代表作品有:《鲁迅全集》(初印本)《资本论》《德国的民族战争》《腐蚀》《列宁选集》等。

解放战争时期,限于当时的社会状况和经济条件,出版条件极为艰苦,但出版的数量却是惊人的,设计风格简朴、醒目、视觉冲突强烈,以版画艺术的装饰为主要手段,在革命斗争中充分起到了鼓舞士气的作用。

开启时代新风貌

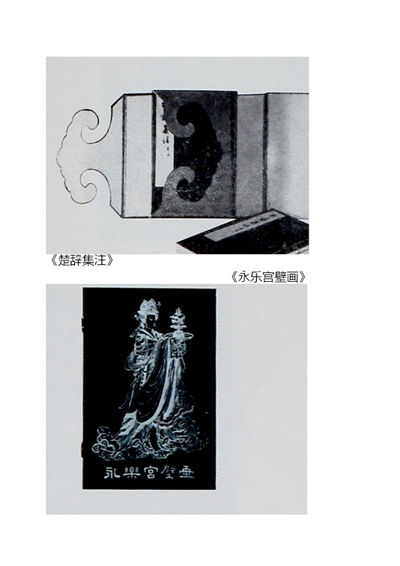

1949年新中国成立后,国民经济逐步复苏,出版业掀开了崭新的一页。随后的十几年内,国家先后成立出版总署,1955年,开始逐步推广简化字的使用,规范印刷字体的标准, 1956年,中央工艺美术学院成立书籍装帧专业;1959年,举办了全国第一届装帧艺术博览会;同年,我国的书籍装帧作品积极参加国际比赛,收获德国莱比锡国际书籍艺术博览会金质奖章,收获国际专业认可,充分说明当时的装帧设计水平在国际上是有一席之地的。专业院校的培养和行业领域的蓬勃发展,培养了一大批装帧设计的专业人员。新中国成立后的十几年间,出版业掀起一个发展的高潮,书籍装帧逐步进入专业化、系统化的发展。

这一重要历史时期,书籍装帧设计呈现的特点是:简体字的推广和广泛使用、版面文字的横排设计、印刷字体的逐步规范都受到了西方现代设计(特别是苏联和德国)的影响,体现平面设计的整体性、统一性、秩序性的视觉美感,提高了印刷的呈现效果和阅读的效率,但同时也削弱了艺术的个性表达。在装饰上,大量传统纹样的运用,代表新时代特征的麦穗、镰刀等具有象征意义新图形的出现都充分体现了国人民族自信心的提升,体现了新中国成立后的时代新风貌和丰富多样的表现形式。

1977年7月,国家召开书籍装帧设计工作座谈会,为书籍装帧事业摆脱“十年浩劫”的影响,开创了一个美好的前景。1978年党的十一届三中全会胜利召开,从此进入了改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期,中国共产党从此开始了建设中国特色社会主义的新探索。书籍设计人员思想上获得了解放,创作个性得到充分发挥,不同创作风格、装帧技法层出不穷。

20世纪80年代出版的《毛泽东故居藏书画家赠品集》《故宫博物馆藏明清扇面书画集》《中国古代木刻画选集》再次闪耀国际图书博览会并斩获大奖。这期间,全国书籍装帧设计展及优秀作品评选等一系列活动,促进了装帧从业人员的交流,增强了彼此互动。代表作品有:《中国美术全集·隋唐五代绘画》《神曲》《祭红》等。

传承与超越

1985年,北大方正中文字体应用计算机系统诞生,20世纪90年代,平版胶印逐步代替凸版印刷成为印刷的主流,数码印刷伴随着新世纪的曙光悄悄降临,刷新了印刷技术的新高度。

当今社会新技术、新材料的应用成为书籍装帧设计的重要特征。现代意义上的书籍装帧设计,很大程度上依赖于社会生产力的提高和科学技术的进步。21世纪,数字技术的发展给多种艺术形态带来了巨大的变革,但也在一定程度上使人们将更多的关注点放在技术上,对技术所表现出的形式更感兴趣,这其实是对艺术和审美的一种弱化。当今的书籍装帧更趋精细化设计,代表人物有吕敬人、吴勇、朱赢椿等,他们依然坚守传统纸质图书的设计创新与发展,注重材料与工艺的精耕细作,书籍设计的整体性更强;更加重视内文的版式设计,尝试多种艺术的表现手法衬托文本,使之更快识别,更易阅读,更具艺术性,形成从封面元素到内文版式到装帧工艺融为一体的整体书籍设计;更加注重设计工艺包括肌理、纸张、装订等环节在书籍设计上的整体性艺术呈现;对读者的审美和阅读感受有所意识,会关注到读者阅读的精神体验甚至触感;印刷材料应用种类空前丰富,印制工艺水平发展迅猛,为装帧设计的最终呈现提供了有力保障。代表作品有:《千字文》《梅兰芳全传》《蚁呓》等。

数字化进程的加快直接影响和引领图书装帧设计的发展,这不仅因为现代艺术设计在一定程度上离不开数字化,也源于读者的审美需求也发生了变化。装帧设计在数字化的道路上摸索前行,多种类型电子读物应运而生,音视频的互动,都为图书阅读的数字化发展拓宽了边界,也给装帧设计的数字化艺术探索提供了创作空间。它的传播速度更快、信息承载形式和数量更多、即时性更强、省略了印制环节、缩短了常规图书的出版周期等。当下电子读物的种类有纸质书的电子化、App读物、纸书与电子内容互动型产品等多种形式。艺术呈现上,由于多媒体设计的特性,会导致传统图书的信息量倍增,电子读物为了更易阅读,首先会着力在信息规划设计上,同时还涉及信息编程,数字化的装帧设计已转变成一门融合信息设计、传统装帧设计、信息编程等学科的综合性艺术形式。

我国书籍装帧设计在过去的一百年时间里,跨越传统,融合西学,伴随着中国社会进步、经济水平的不断提升、印刷技术与工艺的突飞猛进,见证了中国共产党从诞生到发展走过的漫长且不平凡的道路,在各历史时期都留下了精彩的烙印,为我国精神文化的传播与发展发挥了重要作用。(曹静)