主流叙事的变迁与国家认同

——从三部“献礼片”看主旋律电影中的新中国发布时间:2021-07-17 12:29:23 来源:团结报

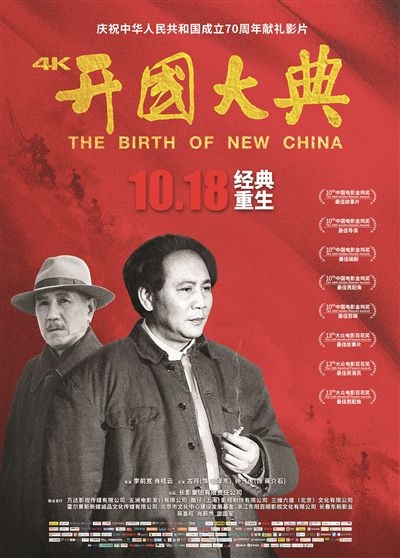

《开国大典》(1989年)

我国的电影生产有制作献礼片的传统。献礼片多为了纪念重要的历史事件或重要节日,而国庆献礼片属于献礼片中最为重要的一部分。“献礼片”概念源于1958年中央为庆祝新中国建立十周年,组织经济、文化领域重要成果向国庆献礼的文化领域项目,强调以拍摄“思想性艺术性很强的影片,作为向国庆献礼”。至此,“献礼片”的概念以及生产模式均被沿袭,每逢共和国周年大庆时更是以规模性献礼影片生产、宣传、放映为当年电影业的重大主题。

《开国大典》(1989)、《建国大业》(2009)《我和我的祖国》(2019)三部影片均属于国庆献礼片,以中国现代史上最为重要的事件——新中国的成立作为其讲述的题材,三部影片不仅对同时代主旋律电影的类型生产和美学走向产生不可忽略的影响,纵观在国家发展不同阶段完成的这三部相同题材的影片,从文本形态、制作模式、市场效应都发生了明显的变化。

从“主旋律电影”到“新主流大片”的推进

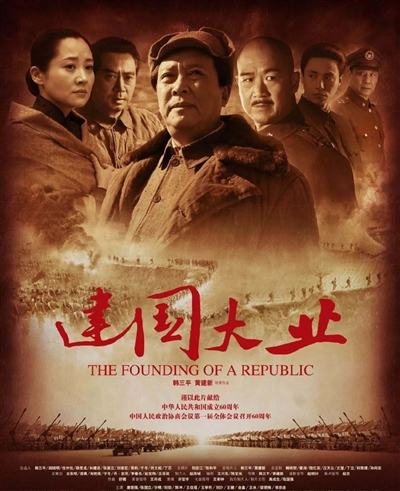

《建国大业》(2009年)

在国庆庆典时刻,反复讲述新中国成立的故事,让叙述内容建构为民众关于时代、革命的记忆,也就成为民众所共享的民族国家记忆。而被讲述的故事随着历史发展的不断变化,也被赋予了新的意涵。

《开国大典》以1948年底解放战争的三大战役为始,在大量史实的基础上,通过共产党、国民党领导人两条线索,客观再现历史进程,如北平和平解放、国共两党和谈破裂、国民党激烈的内部斗争,南京解放,蒋介石离开大陆去往台湾等。最终10月1日,毛泽东等领导人和各方人士登上天安门城楼,庄严宣告中华人民共和国建立。影片以立体化、多维度的角度展现历史,突破以往革命重大历史题材创作高度戏剧化的叙事模式,避免对革命领袖的过分神化,表现伟人的情感世界,通过一些生动的生活细节,拉近领袖和普通人之间的距离。譬如毛泽东与儿子毛岸英之间的情感互动,此时毛泽东不仅是一位领袖,更是一位父亲,关心儿子的工作、恋爱,耐心疏导儿子的埋怨,他对儿子说,“你的权力只有一个,劳动。”面对复杂的家庭问题,毛泽东心事沉重地说“手心手背都是肉”。影片对于蒋介石的塑造也不再是以往的“反面人物脸谱化”,通过对话、场景,将其面对政治对手的集权独断、面对亲人的敦厚慈爱、面对失败的无奈和落寞一一展现,深度挖掘一个逐渐走向失败的历史人物。为了建立观众更好的情感认同,《开国大典》塑造革命领袖丰功伟绩的同时又展现其普通人的一面,这种艺术创作模式成为当时“主旋律”电影的创作常态。

同样是讲述新中国的成立,20年以后再创作的《建国大业》将影片讲述时间推到了1945年抗日战争结束,毛泽东、周恩来等领导人赴重庆和谈,直至1949年新中国建立前夕发生的一系列重大历史事件。其中以毛泽东为首的领导者与各民主党派之间的关系及筹备政治协商会议是一条贯穿其中的线。如果说《开国大典》在人物塑造方面避免了对革命领袖的神化,表现其人性化的一面,那么《建国大业》在人物塑造方面则以有意味、趣味的细节拉近与时代的距离,增加了历史人物的真实性、生动性和时代性。同时扩展历史宽度,将众多的历史人物纳入到叙事中,宋庆龄、蒋经国、李济深、蔡廷锴、张澜、冯玉祥,全景式的绘制历史洪流。用一部电影的容量囊括如此波澜壮阔的历史时段,还有众多性格鲜明各异的历史人物,影片采用了片段串联的方式,通过场景、历史细节以及台词等艺术手法提炼突出人物特点,往往一个情节,几句台词就勾画出历史人物的特性。

许多历史事件的发生在偶然中包括必然,最终呈现出的历史选择是经过了漫长时间历练和无数历史事件的冲撞而成的,《建国大业》表现出历史洪流中的历史必然性,就是先进政党创造历史。

《我和我的祖国》(2019)年

《我和我的祖国》则改变讲述历史的方式与视角。作为庆祝新中国成立70周年的献礼片,《我和我的祖国》是一部主题先行的订制型电影,在“历史瞬间、共同记忆、迎面相撞”的创作原则下,由七位导演执导的“集锦”式电影,七个故事选取了共和国70年历程中与亿万人民息息相关的大事件,同时又将这些大事件置于后景,以个体的视角讲述了大事件进程中“我”和“祖国”的故事,“我”的努力、选择、奋进、牺牲、退缩和委屈。《我和我的祖国》总制片人黄建新曾在采访中讲到,“我们希望拍摄的是能够共同展现‘全民记忆’的聚合情感,主要是从情感的角度出发,强调了‘我’和‘我的祖国’,个体和国家心灵、情感、命运的联系”。

第一个故事《前夜》同样聚焦于新中国的成立,这一次没有波澜壮阔的历史场景,没有重要的历史人物,只是重大历史时刻中的一点。从个人视角再现了1949年开国庆典全民参与的盛况,着力点在为开国大典设计电动升旗装置的知识分子林治远,在协助他完成升旗装置的每一位民众,最终在新中国成立庆典上,自动升旗装置的成功不仅是林治远、也是所有民众努力的结果。宁静的夜晚当四面八方赶来的群众想办法提供自动升旗所需要的材料时,影片达到高潮,受众的情感及精神世界被影像所激活,被人物为之奋斗的目标——我的祖国,被人物的奉献精神、爱国主义价值观所感动,观众的个体记忆与国家民族历史碰撞,最大限度实现了共情。

类型生产与重工业制作模式

献礼片是主旋律电影创作的重要部分,自从1987年3月电影局在全国故事片创作会议上首次提出“突出主旋律,坚持多样化”的指导方针,主旋律电影与商业电影、艺术电影成为中国电影创作三种主要模式。其中主旋律电影负载着传达国家主流意识形态的任务,题材多集中于重大革命历史事件、革命领袖、英模先烈或重大工程等。90年代主旋律影片大多遵循《开国大典》的创作模式,拘泥于题材限制和意识形态的输出,叙事偏重宏观层面,创作初衷和市场效应始终未能对接。随着电影产业的全面转型,主旋律电影尝试类型化创作以及商业性运作,《建国大业》是近年来主旋律电影类型化创作、商业化运营探索之路的典范作品。

作为新中国成立60周年的献礼片,《建国大业》由电影界的国家队中影集团承担制作主体,以商业大片的运作方式包装主旋律电影的内核,参照“中国式大片”模式,制作上大资金投入、艺术制作强调大场面视觉奇观化,在“史诗巨片”的宣传定位下,全方位展开商业运作,一改之前由特效演员扮演领袖人物的传统,无论是领袖人物还是历史名人都由明星扮演。众多华语明星争相参与,零片酬配合影片制作,明星效应不仅成为影片宣传卖点,吸引对主旋律题材缺乏兴趣的观众进场,保证票房。因之,《建国大业》无疑为主流电影制作提供了可借鉴的样本。

10年之后的又一部献礼片《我和我的祖国》则鉴证了中国电影的产业发展和工业体系的进一步成熟。作为一部主题先行的定制型电影,如何让影片内容既囊括70年的发展历程,也书写了国家的繁荣强盛和民族的伟大复兴。类型叙事和重工业制作是《我和我的祖国》对于之前主旋律电影创作规范的突破,获得更广泛受众的关键要素。

延续《建国大业》巨大资本投入、明星参与、商业化运营模式的基础上,《我和我的祖国》以重工业制作模式打造主流大片。首先是类型化叙事,七个章节囊括了通俗剧、爱情悲剧、轻喜剧类型模式,同时既有儿童视角、也有诗意表现。人物既有普通科技人员,城市出租汽车司机、军人、警察,乡村少年;题材不同、类型各异、人物众多,被共同的美学风格所统领。其次是专业化的创作团队,七个华彩篇章,由第五代导演陈凯歌领衔,发挥集中力量办大事的中国特色制度优势,吸纳电影界中坚力量,整合七个专业化团队联手打造。其次是体现国家科技实力发展的特技制作和影像呈现,《相遇》中的原子弹爆炸,《北京你好》的奥运会举办,《白昼流星》的航天事业,《护航》中的各兵种阅兵都彰显了大国重器科技进步。

建构新的审美体验和国家认同

电影对大众而言是一种社会实践,也是一种教育和训练。在国庆庆典的重要时刻,关于新中国成立的斗争与历史被反复叙述,这是理解20世纪中国革命、中华民族伟大复兴的关键。

硝烟弥漫的战争、被侵略的苦难、人民的奋起反抗、为建立新中国而奋斗、革命,作为历史确实已经过去。虽然能从教科书、纪录片、博物馆等各种渠道了解历史,但这些讲述已经与观众的日常生活经验发生了巨大的断裂。剧烈的社会变革,资本与技术对社会生活的影响使得集体主义精神衰减,理想主义被享乐主义所遮掩,在新时代如何重建延续革命精神,是艺术创作考虑的首要问题。

主旋律电影创作一直尝试艺术表达方式的创新探索,“试图重新讲述革命故事,但如何在革命故事与当下生活之间构成一种有效连接,从而使革命传统参与当下精神生活的建构”。《开国大典》《建国大业》以全景史诗性的宏大叙事讲述新中国的建立,将历史人物“个性化”,将情节传奇化,这种戏剧化的创作增加历史叙述的趣味和形式感,同时也消解了历史的严肃性。

《我和我的祖国》以个体的角度讲述历史事件中的个人经历,深入人物内心世界,表现人物在历史洪流中的个人选择,将个人情感变化和历史发展相结合,通过个人叙述重塑民族国家历史,建立国家认同。如果说急剧变革的社会生活为中国电影创作提供了源源不断的创作素材的话,那么革命题材中蕴含的革命精神将持续滋养着中国电影的整体创作。

(作者:赵远,系中国艺术研究院电影电视研究所副研究员)

[ 责任编辑:孙靖琪 ]

《开国大典》(1989年)

我国的电影生产有制作献礼片的传统。献礼片多为了纪念重要的历史事件或重要节日,而国庆献礼片属于献礼片中最为重要的一部分。“献礼片”概念源于1958年中央为庆祝新中国建立十周年,组织经济、文化领域重要成果向国庆献礼的文化领域项目,强调以拍摄“思想性艺术性很强的影片,作为向国庆献礼”。至此,“献礼片”的概念以及生产模式均被沿袭,每逢共和国周年大庆时更是以规模性献礼影片生产、宣传、放映为当年电影业的重大主题。

《开国大典》(1989)、《建国大业》(2009)《我和我的祖国》(2019)三部影片均属于国庆献礼片,以中国现代史上最为重要的事件——新中国的成立作为其讲述的题材,三部影片不仅对同时代主旋律电影的类型生产和美学走向产生不可忽略的影响,纵观在国家发展不同阶段完成的这三部相同题材的影片,从文本形态、制作模式、市场效应都发生了明显的变化。

从“主旋律电影”到“新主流大片”的推进

《建国大业》(2009年)

在国庆庆典时刻,反复讲述新中国成立的故事,让叙述内容建构为民众关于时代、革命的记忆,也就成为民众所共享的民族国家记忆。而被讲述的故事随着历史发展的不断变化,也被赋予了新的意涵。

《开国大典》以1948年底解放战争的三大战役为始,在大量史实的基础上,通过共产党、国民党领导人两条线索,客观再现历史进程,如北平和平解放、国共两党和谈破裂、国民党激烈的内部斗争,南京解放,蒋介石离开大陆去往台湾等。最终10月1日,毛泽东等领导人和各方人士登上天安门城楼,庄严宣告中华人民共和国建立。影片以立体化、多维度的角度展现历史,突破以往革命重大历史题材创作高度戏剧化的叙事模式,避免对革命领袖的过分神化,表现伟人的情感世界,通过一些生动的生活细节,拉近领袖和普通人之间的距离。譬如毛泽东与儿子毛岸英之间的情感互动,此时毛泽东不仅是一位领袖,更是一位父亲,关心儿子的工作、恋爱,耐心疏导儿子的埋怨,他对儿子说,“你的权力只有一个,劳动。”面对复杂的家庭问题,毛泽东心事沉重地说“手心手背都是肉”。影片对于蒋介石的塑造也不再是以往的“反面人物脸谱化”,通过对话、场景,将其面对政治对手的集权独断、面对亲人的敦厚慈爱、面对失败的无奈和落寞一一展现,深度挖掘一个逐渐走向失败的历史人物。为了建立观众更好的情感认同,《开国大典》塑造革命领袖丰功伟绩的同时又展现其普通人的一面,这种艺术创作模式成为当时“主旋律”电影的创作常态。

同样是讲述新中国的成立,20年以后再创作的《建国大业》将影片讲述时间推到了1945年抗日战争结束,毛泽东、周恩来等领导人赴重庆和谈,直至1949年新中国建立前夕发生的一系列重大历史事件。其中以毛泽东为首的领导者与各民主党派之间的关系及筹备政治协商会议是一条贯穿其中的线。如果说《开国大典》在人物塑造方面避免了对革命领袖的神化,表现其人性化的一面,那么《建国大业》在人物塑造方面则以有意味、趣味的细节拉近与时代的距离,增加了历史人物的真实性、生动性和时代性。同时扩展历史宽度,将众多的历史人物纳入到叙事中,宋庆龄、蒋经国、李济深、蔡廷锴、张澜、冯玉祥,全景式的绘制历史洪流。用一部电影的容量囊括如此波澜壮阔的历史时段,还有众多性格鲜明各异的历史人物,影片采用了片段串联的方式,通过场景、历史细节以及台词等艺术手法提炼突出人物特点,往往一个情节,几句台词就勾画出历史人物的特性。

许多历史事件的发生在偶然中包括必然,最终呈现出的历史选择是经过了漫长时间历练和无数历史事件的冲撞而成的,《建国大业》表现出历史洪流中的历史必然性,就是先进政党创造历史。

《我和我的祖国》(2019)年

《我和我的祖国》则改变讲述历史的方式与视角。作为庆祝新中国成立70周年的献礼片,《我和我的祖国》是一部主题先行的订制型电影,在“历史瞬间、共同记忆、迎面相撞”的创作原则下,由七位导演执导的“集锦”式电影,七个故事选取了共和国70年历程中与亿万人民息息相关的大事件,同时又将这些大事件置于后景,以个体的视角讲述了大事件进程中“我”和“祖国”的故事,“我”的努力、选择、奋进、牺牲、退缩和委屈。《我和我的祖国》总制片人黄建新曾在采访中讲到,“我们希望拍摄的是能够共同展现‘全民记忆’的聚合情感,主要是从情感的角度出发,强调了‘我’和‘我的祖国’,个体和国家心灵、情感、命运的联系”。

第一个故事《前夜》同样聚焦于新中国的成立,这一次没有波澜壮阔的历史场景,没有重要的历史人物,只是重大历史时刻中的一点。从个人视角再现了1949年开国庆典全民参与的盛况,着力点在为开国大典设计电动升旗装置的知识分子林治远,在协助他完成升旗装置的每一位民众,最终在新中国成立庆典上,自动升旗装置的成功不仅是林治远、也是所有民众努力的结果。宁静的夜晚当四面八方赶来的群众想办法提供自动升旗所需要的材料时,影片达到高潮,受众的情感及精神世界被影像所激活,被人物为之奋斗的目标——我的祖国,被人物的奉献精神、爱国主义价值观所感动,观众的个体记忆与国家民族历史碰撞,最大限度实现了共情。

类型生产与重工业制作模式

献礼片是主旋律电影创作的重要部分,自从1987年3月电影局在全国故事片创作会议上首次提出“突出主旋律,坚持多样化”的指导方针,主旋律电影与商业电影、艺术电影成为中国电影创作三种主要模式。其中主旋律电影负载着传达国家主流意识形态的任务,题材多集中于重大革命历史事件、革命领袖、英模先烈或重大工程等。90年代主旋律影片大多遵循《开国大典》的创作模式,拘泥于题材限制和意识形态的输出,叙事偏重宏观层面,创作初衷和市场效应始终未能对接。随着电影产业的全面转型,主旋律电影尝试类型化创作以及商业性运作,《建国大业》是近年来主旋律电影类型化创作、商业化运营探索之路的典范作品。

作为新中国成立60周年的献礼片,《建国大业》由电影界的国家队中影集团承担制作主体,以商业大片的运作方式包装主旋律电影的内核,参照“中国式大片”模式,制作上大资金投入、艺术制作强调大场面视觉奇观化,在“史诗巨片”的宣传定位下,全方位展开商业运作,一改之前由特效演员扮演领袖人物的传统,无论是领袖人物还是历史名人都由明星扮演。众多华语明星争相参与,零片酬配合影片制作,明星效应不仅成为影片宣传卖点,吸引对主旋律题材缺乏兴趣的观众进场,保证票房。因之,《建国大业》无疑为主流电影制作提供了可借鉴的样本。

10年之后的又一部献礼片《我和我的祖国》则鉴证了中国电影的产业发展和工业体系的进一步成熟。作为一部主题先行的定制型电影,如何让影片内容既囊括70年的发展历程,也书写了国家的繁荣强盛和民族的伟大复兴。类型叙事和重工业制作是《我和我的祖国》对于之前主旋律电影创作规范的突破,获得更广泛受众的关键要素。

延续《建国大业》巨大资本投入、明星参与、商业化运营模式的基础上,《我和我的祖国》以重工业制作模式打造主流大片。首先是类型化叙事,七个章节囊括了通俗剧、爱情悲剧、轻喜剧类型模式,同时既有儿童视角、也有诗意表现。人物既有普通科技人员,城市出租汽车司机、军人、警察,乡村少年;题材不同、类型各异、人物众多,被共同的美学风格所统领。其次是专业化的创作团队,七个华彩篇章,由第五代导演陈凯歌领衔,发挥集中力量办大事的中国特色制度优势,吸纳电影界中坚力量,整合七个专业化团队联手打造。其次是体现国家科技实力发展的特技制作和影像呈现,《相遇》中的原子弹爆炸,《北京你好》的奥运会举办,《白昼流星》的航天事业,《护航》中的各兵种阅兵都彰显了大国重器科技进步。

建构新的审美体验和国家认同

电影对大众而言是一种社会实践,也是一种教育和训练。在国庆庆典的重要时刻,关于新中国成立的斗争与历史被反复叙述,这是理解20世纪中国革命、中华民族伟大复兴的关键。

硝烟弥漫的战争、被侵略的苦难、人民的奋起反抗、为建立新中国而奋斗、革命,作为历史确实已经过去。虽然能从教科书、纪录片、博物馆等各种渠道了解历史,但这些讲述已经与观众的日常生活经验发生了巨大的断裂。剧烈的社会变革,资本与技术对社会生活的影响使得集体主义精神衰减,理想主义被享乐主义所遮掩,在新时代如何重建延续革命精神,是艺术创作考虑的首要问题。

主旋律电影创作一直尝试艺术表达方式的创新探索,“试图重新讲述革命故事,但如何在革命故事与当下生活之间构成一种有效连接,从而使革命传统参与当下精神生活的建构”。《开国大典》《建国大业》以全景史诗性的宏大叙事讲述新中国的建立,将历史人物“个性化”,将情节传奇化,这种戏剧化的创作增加历史叙述的趣味和形式感,同时也消解了历史的严肃性。

《我和我的祖国》以个体的角度讲述历史事件中的个人经历,深入人物内心世界,表现人物在历史洪流中的个人选择,将个人情感变化和历史发展相结合,通过个人叙述重塑民族国家历史,建立国家认同。如果说急剧变革的社会生活为中国电影创作提供了源源不断的创作素材的话,那么革命题材中蕴含的革命精神将持续滋养着中国电影的整体创作。

(作者:赵远,系中国艺术研究院电影电视研究所副研究员)