李宗仁在老河口的抗战印记

发布时间:2021-08-13 13:36:38 来源:团结报

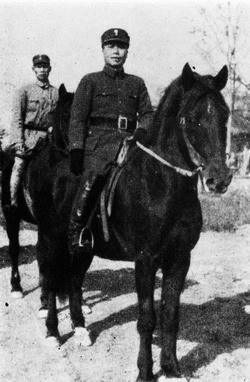

李宗仁在前线督战

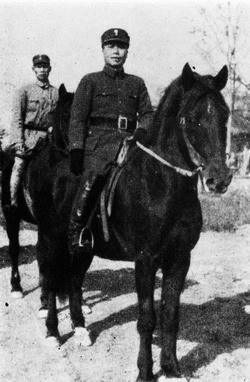

李宗仁在台儿庄火车站留影。

第五战区李宗仁司令长官部旧址

1939年李宗仁将军率部驻节老河口后,在此除了积极组织军民英勇抗战外,也想方设法为当地的老百姓办了许多实事。

现老河口市除保存有第五战区司令长官部旧址外,还保存有“中山纪念堂”“抗日阵亡将士暨死难同胞纪念碑”,李宗仁题书的“中山公园”、白崇禧题书的“兴教建国”的清真寺、李宗仁创办的“平民医院”,以及“福民医院”“四维小学”“德龄小校”等一大批抗战遗迹。

中山公园

位于市区中心,占地面积4.8公顷。1929年,国民革命军第51师李柱中部开始修建公园,原址是民国初年的“野园茶社”,面积8亩左右。东北军41师驻老河口,依介卿的团长扩建了中山公园,按照孙中山的名号和故乡名称,在园内修了一大水池取名“逸仙湖”,还在园中修了一个“翠亨亭”。李宗仁到老河口后,又筹集资金对中山公园进行了整修。公园建有东、西、北三个大门,西门和北门为石碑牌楼,西门上有李宗仁亲笔题写的“中山公园”。园内还建有“中山纪念堂”“钟楼”等建筑物,与园外的“中正堂”“德邻堂”形成了初具规模的风景区。

中山纪念堂

北门内正对着中山纪念堂,是一座单檐庑殿顶仿古建筑,坐南向北,堂正中墙壁挂有孙中山遗像,下有“总理遗嘱”全文。纪念堂南墙外连着一个弧形舞台,为一攒尖顶八角形建筑,其上尖下圆,宛如一把伞,取名为中山纪念台。台上墙壁挂有孙总理巨幅画像,对联是“革命尚未成功,同志仍须努力”。台前面有一个广场,过去老河口的盛大集会和活动都在这里举行。

抗日阵亡将士暨死难同胞纪念碑

抗日阵亡将士暨死难同胞纪念碑建于1945年,除三块中文题字的石碑外,其他材料全部从美运来。老河口当时是抗日三大前沿空军基地之一,驻有中美混合航空第三大队。大队长威廉上校与长官部外事翻译官王同星联系,有意在老河口竖一座纪念塔,表示中美空军并肩作战反对日本法西斯军国主义。

李宗仁同意后,威廉着手筹备,所有建筑方案、设计蓝图、底座铁链、塔顶铜鹰均由美方经办。纪念塔为西洋式建筑模式,塔基四周铁链围绕,底层以上砌有六块白石,塔尖由四块三角石拼成,坐北向南。为了表示美国人民对中国的友好,塔顶上安放的是一只代表美国国鸟的红铜制的秃顶白颈乳鹰。除正面塔名外,北边有蒋介石题字“功在兴邦”,东西两面各有李宗仁和刘峙的题词。

清真寺

抗战时期“中国回教救国协会”是全国性的组织,总会设在重庆,当时未被日军侵占的省份,都设有分会。武汉沦陷后,湖北省政府迁到恩施,当时省主席是陈诚,中国回教协会湖北省分会却没有设在省会所在地恩施,而设在第五战区长官部驻地的老河口,自然是因为中国回教协会总干事长是白崇禧的缘故。民国二十九年春,中国回教协会湖北分会迁移到老河口,会址设在南大路清真寺内。另外老河口化城门内还有一座清真寺,叫上寺或北寺。教长韦诚荣阿訇提出兴办学校的提议,中国回教救国协会湖北分会以“协助政府救济失学儿童”为宗旨,成立董事会负责筹建学校。学校定名为“崇真小学”。1943年为了扩建崇真小学,将上寺的大殿、水房和部分厢房共十二间房屋拆除,在崇真小学的东边盖了四个教室和一间办公室,从此两寺合二为一。当时任国民政府军事委员会参谋本部副参谋总长兼军训部部长的白崇禧,来老河口召开第五战区高级军事会议期间,专门到清真寺视察会务,为该寺亲笔题书“兴教建国”。

四维小学

抗日战争期间,老河口少年儿童大都失学。由于敌机经常轰炸,原有的小学校几乎全部停课了,第五战区长官部下属机构人员的子女也无学校可上。五战区艺宣队针对这一情况,在1940年下半年,先开办了一个儿童识字班,招收失学儿童少年入学,不论军民子弟都可以报名。不到一个月,就有二百多人来报名。由于学生程度不一,原来的地点也容不下,就迁到山西会馆前院,并按程度编级上课。正在这时,重庆国民政府军委会总政治部给五战区政治部来了一个通知,说是为了解决军政人员子弟上学问题,在重庆设立四维小学,各战区各设立四维小学分校。于是这所学校就被命名为四维小学第五分校了。

这个学校的学生不交学费,学校办公费用由艺宣队工作经费中支付。四维小学的主要课程有国文、算术、历史、地理、体育等,还经常教唱抗战歌曲。四维小学在正式建校时,就建立了童子军。战时物质条件差,就发动学生,到马窟山挖来黄土,把土布染成杏黄色,做成童子军服,头上戴船形帽,这样,又经济实惠,又美观大方。全校三百多学生都穿上了童子军服,每天早晚,都列队到中山公园中山纪念堂前升降国旗,走在街上还唱抗战歌曲,浩浩荡荡,十分壮观,获得军民交口称赞。此外,学校还利用假日,到野外露营和行军演习,培养学生多方面的学习兴趣。学校学习陶行知育才学校的教育方法,实行民主管理,提倡学生自治,这些做法,对提高学生的思想认识和文化水平,起了较大的作用。直到1945年春日本侵略军侵占老河口时,四维小学才告结束。

德龄小学

德龄小学于1942年创办,李宗仁用自己的字号为学校命名。李宗仁还亲自聘请老河口知名教育人士当校长和教师,自己担任名誉校长。一有空儿,他便和夫人郭德洁到学校看望师生,帮助解决具体问题。德龄小学较好地解决了老河口数百名失学儿童的上学问题。

平民医院

1940年5月5日,抗战进入相持阶段,日军中国实施了多次无差别的轰炸。日军先后三次派出63架飞机对老河口也实施无差别轰炸,百姓死伤千余人。当时老河口城内只有天主堂办的宏慈医院和福音堂办的福民医院,容纳不下这么多受伤的百姓。为了解决当时老河口市医院少、看病难的问题,李宗仁决定在公园东南角建“平民医院”,专为贫苦百姓服务,又号召社会各界募捐,李宗仁带头捐助法币2000元。

医院于1940年下半年动工,拆下老河口的城墙砖和老县城城隍庙的木料一共盖了四十余间。医院设有内科、外科、五官科、妇科、皮肤病科等。李宗仁的保健医生孙荫坤任院长,孙荫坤的夫人为妇科主任,主治医生吕文若,还有一位侯道之医生,有男女护士12人,勤杂5人。平民医院对贫苦百姓一律免收医疗费和生活费。在抗战岁月里,“平民医院”治愈了无数伤、病军民。

“福民医院”

位于老河口市胜利路,由挪威人兴建于1917年。通面阔28.6米、通进深宽16.5米占地面积471.9米。福民医院座东面西,为单体两层硬山式砖木结构,北欧风格建筑,共有房屋17间。“福民医院”旧址原为福音堂,抗日战争时期李宗仁下令将其改为“福民医院”。“福民医院”除医治抗战伤病员外,中美联合空军第三大队(飞虎队)、朝鲜义勇队第三分队等先后驻扎于此。

正是由于李宗仁将军亲和爱民,他得到了老河口民众高度赞扬和爱戴。1945年2月27日,李宗仁离开老河口到汉中赴任时,群众夹道簇拥相送,鞭炮由司令部门前鸣响数里直至汉江边。李宗仁下车步行走过浮桥,频频回首,与送行者依依惜别,离开了他曾驰骋数载,抵抗日军侵略而铭记于心的鄂西北大地。老河口百姓为纪念他抗日的业绩,特地在第五战区司令长官部门前立下一块石碑上书“李上将军德邻公驻节之地”。

1965年7月20日,李宗仁偕夫人郭德洁从海外归来抵达北京,周恩来总理到机场迎接,并受到毛泽东主席的欢迎。回国后,李宗仁积极开展统战工作。终因身体和其他原因,直至1969年1月在北京逝世,也未能来老河口故地重游,留下终身遗憾。(晏书成)

[ 责任编辑:赵昕 ]

李宗仁在前线督战

李宗仁在台儿庄火车站留影。

第五战区李宗仁司令长官部旧址

1939年李宗仁将军率部驻节老河口后,在此除了积极组织军民英勇抗战外,也想方设法为当地的老百姓办了许多实事。

现老河口市除保存有第五战区司令长官部旧址外,还保存有“中山纪念堂”“抗日阵亡将士暨死难同胞纪念碑”,李宗仁题书的“中山公园”、白崇禧题书的“兴教建国”的清真寺、李宗仁创办的“平民医院”,以及“福民医院”“四维小学”“德龄小校”等一大批抗战遗迹。

中山公园

位于市区中心,占地面积4.8公顷。1929年,国民革命军第51师李柱中部开始修建公园,原址是民国初年的“野园茶社”,面积8亩左右。东北军41师驻老河口,依介卿的团长扩建了中山公园,按照孙中山的名号和故乡名称,在园内修了一大水池取名“逸仙湖”,还在园中修了一个“翠亨亭”。李宗仁到老河口后,又筹集资金对中山公园进行了整修。公园建有东、西、北三个大门,西门和北门为石碑牌楼,西门上有李宗仁亲笔题写的“中山公园”。园内还建有“中山纪念堂”“钟楼”等建筑物,与园外的“中正堂”“德邻堂”形成了初具规模的风景区。

中山纪念堂

北门内正对着中山纪念堂,是一座单檐庑殿顶仿古建筑,坐南向北,堂正中墙壁挂有孙中山遗像,下有“总理遗嘱”全文。纪念堂南墙外连着一个弧形舞台,为一攒尖顶八角形建筑,其上尖下圆,宛如一把伞,取名为中山纪念台。台上墙壁挂有孙总理巨幅画像,对联是“革命尚未成功,同志仍须努力”。台前面有一个广场,过去老河口的盛大集会和活动都在这里举行。

抗日阵亡将士暨死难同胞纪念碑

抗日阵亡将士暨死难同胞纪念碑建于1945年,除三块中文题字的石碑外,其他材料全部从美运来。老河口当时是抗日三大前沿空军基地之一,驻有中美混合航空第三大队。大队长威廉上校与长官部外事翻译官王同星联系,有意在老河口竖一座纪念塔,表示中美空军并肩作战反对日本法西斯军国主义。

李宗仁同意后,威廉着手筹备,所有建筑方案、设计蓝图、底座铁链、塔顶铜鹰均由美方经办。纪念塔为西洋式建筑模式,塔基四周铁链围绕,底层以上砌有六块白石,塔尖由四块三角石拼成,坐北向南。为了表示美国人民对中国的友好,塔顶上安放的是一只代表美国国鸟的红铜制的秃顶白颈乳鹰。除正面塔名外,北边有蒋介石题字“功在兴邦”,东西两面各有李宗仁和刘峙的题词。

清真寺

抗战时期“中国回教救国协会”是全国性的组织,总会设在重庆,当时未被日军侵占的省份,都设有分会。武汉沦陷后,湖北省政府迁到恩施,当时省主席是陈诚,中国回教协会湖北省分会却没有设在省会所在地恩施,而设在第五战区长官部驻地的老河口,自然是因为中国回教协会总干事长是白崇禧的缘故。民国二十九年春,中国回教协会湖北分会迁移到老河口,会址设在南大路清真寺内。另外老河口化城门内还有一座清真寺,叫上寺或北寺。教长韦诚荣阿訇提出兴办学校的提议,中国回教救国协会湖北分会以“协助政府救济失学儿童”为宗旨,成立董事会负责筹建学校。学校定名为“崇真小学”。1943年为了扩建崇真小学,将上寺的大殿、水房和部分厢房共十二间房屋拆除,在崇真小学的东边盖了四个教室和一间办公室,从此两寺合二为一。当时任国民政府军事委员会参谋本部副参谋总长兼军训部部长的白崇禧,来老河口召开第五战区高级军事会议期间,专门到清真寺视察会务,为该寺亲笔题书“兴教建国”。

四维小学

抗日战争期间,老河口少年儿童大都失学。由于敌机经常轰炸,原有的小学校几乎全部停课了,第五战区长官部下属机构人员的子女也无学校可上。五战区艺宣队针对这一情况,在1940年下半年,先开办了一个儿童识字班,招收失学儿童少年入学,不论军民子弟都可以报名。不到一个月,就有二百多人来报名。由于学生程度不一,原来的地点也容不下,就迁到山西会馆前院,并按程度编级上课。正在这时,重庆国民政府军委会总政治部给五战区政治部来了一个通知,说是为了解决军政人员子弟上学问题,在重庆设立四维小学,各战区各设立四维小学分校。于是这所学校就被命名为四维小学第五分校了。

这个学校的学生不交学费,学校办公费用由艺宣队工作经费中支付。四维小学的主要课程有国文、算术、历史、地理、体育等,还经常教唱抗战歌曲。四维小学在正式建校时,就建立了童子军。战时物质条件差,就发动学生,到马窟山挖来黄土,把土布染成杏黄色,做成童子军服,头上戴船形帽,这样,又经济实惠,又美观大方。全校三百多学生都穿上了童子军服,每天早晚,都列队到中山公园中山纪念堂前升降国旗,走在街上还唱抗战歌曲,浩浩荡荡,十分壮观,获得军民交口称赞。此外,学校还利用假日,到野外露营和行军演习,培养学生多方面的学习兴趣。学校学习陶行知育才学校的教育方法,实行民主管理,提倡学生自治,这些做法,对提高学生的思想认识和文化水平,起了较大的作用。直到1945年春日本侵略军侵占老河口时,四维小学才告结束。

德龄小学

德龄小学于1942年创办,李宗仁用自己的字号为学校命名。李宗仁还亲自聘请老河口知名教育人士当校长和教师,自己担任名誉校长。一有空儿,他便和夫人郭德洁到学校看望师生,帮助解决具体问题。德龄小学较好地解决了老河口数百名失学儿童的上学问题。

平民医院

1940年5月5日,抗战进入相持阶段,日军中国实施了多次无差别的轰炸。日军先后三次派出63架飞机对老河口也实施无差别轰炸,百姓死伤千余人。当时老河口城内只有天主堂办的宏慈医院和福音堂办的福民医院,容纳不下这么多受伤的百姓。为了解决当时老河口市医院少、看病难的问题,李宗仁决定在公园东南角建“平民医院”,专为贫苦百姓服务,又号召社会各界募捐,李宗仁带头捐助法币2000元。

医院于1940年下半年动工,拆下老河口的城墙砖和老县城城隍庙的木料一共盖了四十余间。医院设有内科、外科、五官科、妇科、皮肤病科等。李宗仁的保健医生孙荫坤任院长,孙荫坤的夫人为妇科主任,主治医生吕文若,还有一位侯道之医生,有男女护士12人,勤杂5人。平民医院对贫苦百姓一律免收医疗费和生活费。在抗战岁月里,“平民医院”治愈了无数伤、病军民。

“福民医院”

位于老河口市胜利路,由挪威人兴建于1917年。通面阔28.6米、通进深宽16.5米占地面积471.9米。福民医院座东面西,为单体两层硬山式砖木结构,北欧风格建筑,共有房屋17间。“福民医院”旧址原为福音堂,抗日战争时期李宗仁下令将其改为“福民医院”。“福民医院”除医治抗战伤病员外,中美联合空军第三大队(飞虎队)、朝鲜义勇队第三分队等先后驻扎于此。

正是由于李宗仁将军亲和爱民,他得到了老河口民众高度赞扬和爱戴。1945年2月27日,李宗仁离开老河口到汉中赴任时,群众夹道簇拥相送,鞭炮由司令部门前鸣响数里直至汉江边。李宗仁下车步行走过浮桥,频频回首,与送行者依依惜别,离开了他曾驰骋数载,抵抗日军侵略而铭记于心的鄂西北大地。老河口百姓为纪念他抗日的业绩,特地在第五战区司令长官部门前立下一块石碑上书“李上将军德邻公驻节之地”。

1965年7月20日,李宗仁偕夫人郭德洁从海外归来抵达北京,周恩来总理到机场迎接,并受到毛泽东主席的欢迎。回国后,李宗仁积极开展统战工作。终因身体和其他原因,直至1969年1月在北京逝世,也未能来老河口故地重游,留下终身遗憾。(晏书成)