“一衣带水”:鲁迅现实主义观念对台湾文学的影响

发布时间:2021-12-06 09:13:17 来源:团结报

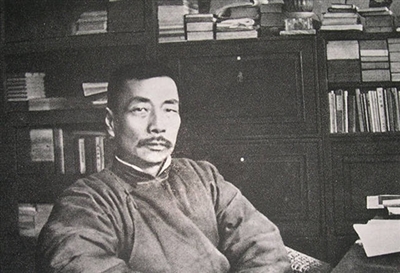

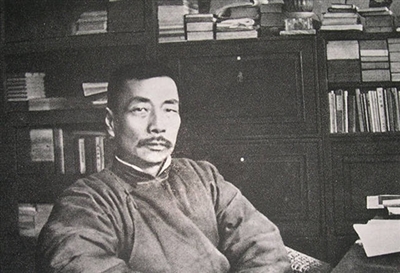

鲁 迅

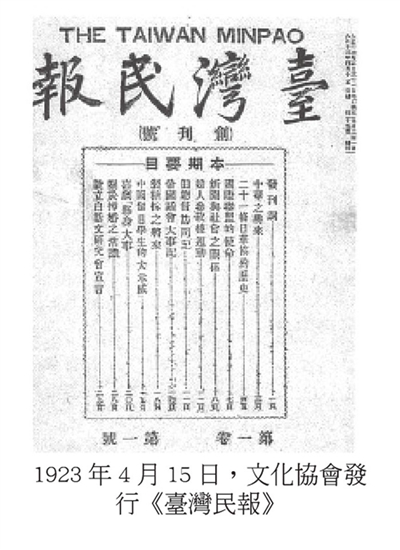

《台湾民报》创刊号

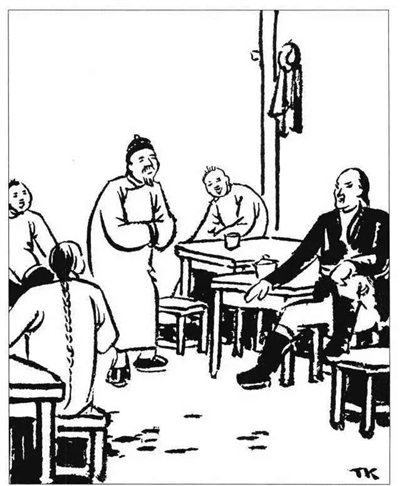

鲁迅小说《药》

绍兴的鲁迅故居

2021年是鲁迅诞辰140周年。鲁迅先生是文坛巨擘,他对其同时代以及后代,包括台湾在内的作家影响巨大。因此,揭示台湾地区受鲁迅现实主义创作手法影响的作家并梳理其关系,对弄清两岸文化交往脉络有重要价值和意义。

作为新文化运动旗手的鲁迅,对台湾文学的影响主要通过张我军、赖和与杨逵等人体现。张我军(1902—1955)是台湾新文学初期文学理论的奠基人,因为他在《台湾民报》1卷4期中发表胡适的《文学改良刍议》和陈独秀《文学革命论》,并将胡适关于“文学的国语,国语的文学”的文学革命主张在台湾付诸实践,因此他被誉为“台湾的胡适”。张我军出生于台湾台北县,1923年就读于北京高等师范学校补习班。1981年版16卷本《鲁迅全集》的第14卷,有如下记载,1926年8月11日记:“寄张我军信。下午往公园。寄半农信并朋其稿。夜遇安来。张我军来并赠《台湾民报》四本。”可见,张我军与鲁迅之间有频繁的信件往来,并在书信和言谈中受鲁迅教诲颇多。张我军后任中国大学、北京工业大学教授。1945年,台湾光复返台,其诗歌与小说在台湾有较大影响。张我军在《致台湾青年的一封信》一文中提出社会改革的倡议,指出“社会生活是文艺之母,不改革社会,文艺的改革无从进行”,实际上,张我军指出社会与文艺的关系,属于典型的现实主义文艺观,与大陆文坛上文学研究会的文学主张一致。此后,张我军发表一系列重要文章如《糟糕的文学界》《请合力拆下这座败草丛中的破旧殿堂》《揭破闷葫芦》《诗体的解放》和《中国作文法》等。他主张确立白话文,即以普通话为台湾新文学语言,同时延续五四精神,主张文学要厚今薄古,创造新文化、新文学等。从张我军的文艺创作理论来看,其与鲁迅现实主义文艺观是一脉相承的。

赖和(1894—1943)是台湾新文学的奠基人,他一生坚持在台湾推广白话文和现实主义创作,被誉为“台湾新文学之父”以及“台湾的鲁迅”。赖和曾于1917年到厦门博爱医院工作,1919年下半年返台。这期间接受了五四新文学的影响,成为一个社会活动家,毕生都在从事悬壶济世与抗日文化活动。杨逵在其《台湾新文学的开拓者》一文中,对赖和作了中肯的评价,指出赖和是具有中华传统文化士大夫气质的作家,他铁骨铮铮,一生始终不臣服日寇,始终穿着汉族服饰,一度不剪辫子。赖和为穷苦百姓免费治病,而且台湾的一切文化和社会运动他都积极参与。赖和在担任《台湾民报》主编和《南音》杂志编委时,培养了大批台湾作家,其中杨逵就是最具代表性的一个。据古继堂《简明台湾文学史》记载,赖和一生未曾见过鲁迅,但深受鲁迅影响。他始终以鲁迅为楷模,一边行医,一边创作;他和鲁迅一样以文学改造社会、启蒙民智、疗救国民精神为创作目标,成为台湾文学的先驱。可见,鲁迅的思想和创作不仅建立了大陆新文学传统,同时也直接或间接影响了台湾新文学传统的建立。可以说,两岸的新文学文脉都因为鲁迅而汇流于祖国文脉之中。

1937年至1945年间,日本帝国主义相继发动侵华战争和太平洋战争,台湾进入了日本殖民最黑暗的时期。日本侵略者对台湾疯狂推行“皇民化运动”。据陈碧笙的《台湾地方史》记载,殖民当局对在台湾制定并强制推行台湾“皇民化”,企图通过对台湾政治和文化的强行统治将台湾“本土化”,最直接的表现是禁止使用台语汉文而强迫使用日语。在如此残酷背景下,刚刚走向成熟的台湾新文学运动从高潮落入低潮。在此期间,杨逵的文学创作传承了赖和从鲁迅那继承而来的现实主义文学传统,坚持在台湾从事反日文学创作。杨逵在1982年的文章《日本殖民地统治下的孩子》中,言及自己为何走上文学道路时指出,直接原因是看到日本统治者通过将反抗日本殖民统治的义士写成暴民等方式对台湾真实的“历史”进行扭曲,而杨逵是台湾历史的见证者,他要做的就是“以小说的形式来纠正被编造的‘历史’”。怀着对中华民族历史真实性的责任感,又受到祖国新文学运动与赖和的现实主义创作手法的影响,杨逵成为了日据时代台湾最伟大的作家之一。其中,现实的真实性再现是现实主义最重要的创作理念,在杨逵的小说、散文、戏剧、诗歌,甚至文学评论均有充分的体现。他的小说作品有《送报伕》《泥娃娃》《鹅妈妈出嫁》等。杨逵的创作以反压迫、反殖民的精神著称,每一篇文章都在揭露日本殖民者的丑陋嘴脸,都传达了台湾人民驱逐日本殖民者回归祖国怀抱的心声。

总之,梳理台湾地区具有代表性的现实主义作家可以发现,鲁迅对他们创作具有切实的影响,祖国和台湾地区具有相同的文化传统,以及文脉背后相同的文化心理结构。这一点是任何势力、任何人都分割不了的。(王昭言)

[ 责任编辑:赵昕 ]

鲁 迅

《台湾民报》创刊号

鲁迅小说《药》

绍兴的鲁迅故居

2021年是鲁迅诞辰140周年。鲁迅先生是文坛巨擘,他对其同时代以及后代,包括台湾在内的作家影响巨大。因此,揭示台湾地区受鲁迅现实主义创作手法影响的作家并梳理其关系,对弄清两岸文化交往脉络有重要价值和意义。

作为新文化运动旗手的鲁迅,对台湾文学的影响主要通过张我军、赖和与杨逵等人体现。张我军(1902—1955)是台湾新文学初期文学理论的奠基人,因为他在《台湾民报》1卷4期中发表胡适的《文学改良刍议》和陈独秀《文学革命论》,并将胡适关于“文学的国语,国语的文学”的文学革命主张在台湾付诸实践,因此他被誉为“台湾的胡适”。张我军出生于台湾台北县,1923年就读于北京高等师范学校补习班。1981年版16卷本《鲁迅全集》的第14卷,有如下记载,1926年8月11日记:“寄张我军信。下午往公园。寄半农信并朋其稿。夜遇安来。张我军来并赠《台湾民报》四本。”可见,张我军与鲁迅之间有频繁的信件往来,并在书信和言谈中受鲁迅教诲颇多。张我军后任中国大学、北京工业大学教授。1945年,台湾光复返台,其诗歌与小说在台湾有较大影响。张我军在《致台湾青年的一封信》一文中提出社会改革的倡议,指出“社会生活是文艺之母,不改革社会,文艺的改革无从进行”,实际上,张我军指出社会与文艺的关系,属于典型的现实主义文艺观,与大陆文坛上文学研究会的文学主张一致。此后,张我军发表一系列重要文章如《糟糕的文学界》《请合力拆下这座败草丛中的破旧殿堂》《揭破闷葫芦》《诗体的解放》和《中国作文法》等。他主张确立白话文,即以普通话为台湾新文学语言,同时延续五四精神,主张文学要厚今薄古,创造新文化、新文学等。从张我军的文艺创作理论来看,其与鲁迅现实主义文艺观是一脉相承的。

赖和(1894—1943)是台湾新文学的奠基人,他一生坚持在台湾推广白话文和现实主义创作,被誉为“台湾新文学之父”以及“台湾的鲁迅”。赖和曾于1917年到厦门博爱医院工作,1919年下半年返台。这期间接受了五四新文学的影响,成为一个社会活动家,毕生都在从事悬壶济世与抗日文化活动。杨逵在其《台湾新文学的开拓者》一文中,对赖和作了中肯的评价,指出赖和是具有中华传统文化士大夫气质的作家,他铁骨铮铮,一生始终不臣服日寇,始终穿着汉族服饰,一度不剪辫子。赖和为穷苦百姓免费治病,而且台湾的一切文化和社会运动他都积极参与。赖和在担任《台湾民报》主编和《南音》杂志编委时,培养了大批台湾作家,其中杨逵就是最具代表性的一个。据古继堂《简明台湾文学史》记载,赖和一生未曾见过鲁迅,但深受鲁迅影响。他始终以鲁迅为楷模,一边行医,一边创作;他和鲁迅一样以文学改造社会、启蒙民智、疗救国民精神为创作目标,成为台湾文学的先驱。可见,鲁迅的思想和创作不仅建立了大陆新文学传统,同时也直接或间接影响了台湾新文学传统的建立。可以说,两岸的新文学文脉都因为鲁迅而汇流于祖国文脉之中。

1937年至1945年间,日本帝国主义相继发动侵华战争和太平洋战争,台湾进入了日本殖民最黑暗的时期。日本侵略者对台湾疯狂推行“皇民化运动”。据陈碧笙的《台湾地方史》记载,殖民当局对在台湾制定并强制推行台湾“皇民化”,企图通过对台湾政治和文化的强行统治将台湾“本土化”,最直接的表现是禁止使用台语汉文而强迫使用日语。在如此残酷背景下,刚刚走向成熟的台湾新文学运动从高潮落入低潮。在此期间,杨逵的文学创作传承了赖和从鲁迅那继承而来的现实主义文学传统,坚持在台湾从事反日文学创作。杨逵在1982年的文章《日本殖民地统治下的孩子》中,言及自己为何走上文学道路时指出,直接原因是看到日本统治者通过将反抗日本殖民统治的义士写成暴民等方式对台湾真实的“历史”进行扭曲,而杨逵是台湾历史的见证者,他要做的就是“以小说的形式来纠正被编造的‘历史’”。怀着对中华民族历史真实性的责任感,又受到祖国新文学运动与赖和的现实主义创作手法的影响,杨逵成为了日据时代台湾最伟大的作家之一。其中,现实的真实性再现是现实主义最重要的创作理念,在杨逵的小说、散文、戏剧、诗歌,甚至文学评论均有充分的体现。他的小说作品有《送报伕》《泥娃娃》《鹅妈妈出嫁》等。杨逵的创作以反压迫、反殖民的精神著称,每一篇文章都在揭露日本殖民者的丑陋嘴脸,都传达了台湾人民驱逐日本殖民者回归祖国怀抱的心声。

总之,梳理台湾地区具有代表性的现实主义作家可以发现,鲁迅对他们创作具有切实的影响,祖国和台湾地区具有相同的文化传统,以及文脉背后相同的文化心理结构。这一点是任何势力、任何人都分割不了的。(王昭言)