冬奥会比赛场地趣闻

发布时间:2022-02-10 08:43:38 来源:团结报

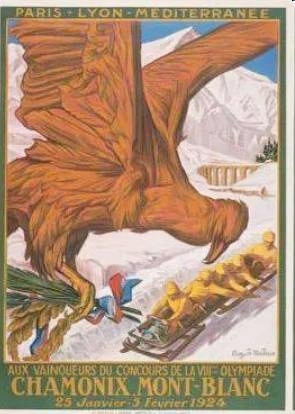

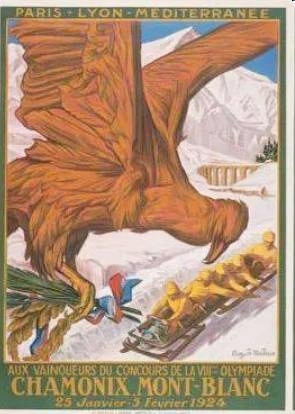

1924年第1届夏蒙尼冬奥会

冬奥会的各类比赛项目如滑冰、滑雪、雪橇、雪车、冰壶和冰球等,其场地均离不开冰雪,所以冬奥会被称为“白色运动会”。自1924年第一届冬季奥运会在法国的夏蒙尼举行,截至2018年已共举办23届。随着自然环境、相关技术和开设项目的不同,为了将气候影响降到最低,国际奥委会与各个举办城市共同努力,现如今的冬奥会已经发生了很大的变化。那么,冬奥会比赛场地经历了怎样的历史变迁呢?

适应气候阶段

从1924年至1956年是冬奥会的适应气候阶段。在这期间,先后举行了七届冬奥会,分别是:第一届,即1924年法国夏蒙尼冬奥会;第二届,即1928年瑞士圣莫里茨冬奥会;第三届,即1932年美国普莱西德湖冬奥会;第四届,即1936年德国加米施—帕滕基兴冬奥会;第五届,即1948年瑞士圣莫里茨冬奥会;第六届,即1952年挪威奥斯陆冬奥会;第七届,即1956年意大利科尔蒂纳·丹佩佐冬奥会。

上述七届冬奥会能否顺利举办,基本上取决于气候。在这个阶段,绝大部分的运动比赛都在室外进行,举办城市的士兵和志愿者会将比赛场地的积雪用人工垛厚并压实,同时他们还负责清理雪道结冰和开闭幕仪式上的积雪清理。

就冰球比赛而言,因为极端天气的原因,在1924年的法国夏蒙尼冬奥会,1928年瑞士圣莫里茨冬奥会、1948年瑞士圣莫里茨冬奥会和1932年的美国普莱西德湖冬奥会上,冰球比赛都不得不终止和延期,局限于当时的技术条件,在室外人工制造冰球比赛所需的冰面十分困难。在1952年挪威奥斯陆冬奥会上,国际冰球协会强制要求所有的冰球运动必须在人工场地上进行比赛。不过,室内的冰球比赛也推进了人工降雪和再冷冻技术的研发和应用,推进了冬奥会的技术革新。

就滑雪比赛而言,第二届、第三届冬奥会上的这个项目均在一定程度上受到气候变化的影响。

第二届冬季奥运会于1928年2月21至3月18日在瑞士的圣莫里茨举行。圣莫里茨位于瑞士东南部,当时人口不足5000人。该地包括两个小村落和矿泉疗养地,被阿尔卑斯山所环绕,冬季时间较长。圣莫里茨一向气候稳定、良好,但第二届冬季奥运会期间气候反常,一天内可由早晨的零下17摄氏度升高到下午25度,出现罕见的高温,冰雪融化,为赛事活动增加了许多困难,致使滑雪运动和成绩受到很大影响。本届冬奥会速滑只举行了500米、1500米、5000米三个项目的比赛。10000米决赛时,天气突然转暖,冰雪开始融化,只得中断比赛,已赛出的成绩作废。但此决定遭到了参赛者的反对,组委会曾考虑延期重赛,但挪威、瑞典却表示反对。经过协商,最后组委会作出决定终止该项比赛。

第三届冬季奥运会于1932年2月4至2月15日在美国的普莱西德湖举行。普莱西德湖是美国东北部一个的山镇。那里天气变幻莫测,当时又无造雪设备,美国人只好向邻国加拿大借雪,解了燃眉之急。

就雪橇比赛而言,第二、三届冬奥会上这个项目的比赛,因为气候变化而发生了一定的改变。在第二次冬奥会上,瑞士圣莫里茨的天气突然变暖了,地上的积雪融化,雪橇陷入烂泥之中,新增加的五人座雪橇比赛中途流产,不能完成原定的四次轮回赛,只赛了两轮。

在第三届冬奥会上,美国的普莱西德湖的第一次大风雪,使原计划在2月8日至9日举行的双人雪橇赛不得不顺延一天。而第二次大风雪,影响更大,使四人座雪橇赛延至闭幕(2月13日)后的2月14日至15日才举行。

就滑冰比赛而言,在1928年第二届冬奥会上,因为瑞士圣莫里茨的气温突然升高,冰雪融化得比较早,男子10000米速度滑冰未能赛完所有轮次而被迫取消了。

第六届挪威奥斯陆冬奥会和第七届意大利科尔蒂纳·丹佩佐冬奥会,是从适应气候阶段向机械化阶段过渡的时期,因为主办方开始使用人工降雪,而且比赛用雪的囤积、转运也逐步常态化了。

其中,在第六届挪威奥斯陆冬奥会上,挪威政府投入了这次运动会的筹备工作,可惜天公不作美,奥斯陆下雪量很少。眼看着开幕日期即将到来,筹备会只得动员人力和部分机械挖掘部分积雪运送到各个场地,尽管通过努力,赛场积雪仍然不足。国际奥运会也曾经考虑转移比赛场地到意大利的科尔蒂纳·丹佩佐或者瑞士的圣莫里茨,这令挪威人深感沮丧。幸运的是在开幕的前一天,大雪纷纷而下,终于让盼望已久的挪威人如愿以偿了。

机械化阶段

从1960年到1984年是冬奥会的机械化阶段。在这期间,也先后举行了七届冬奥会,分别是:第八届,即1960年美国斯阔谷冬奥会;第九届,即1964年奥地利因斯布鲁克冬奥会;第十届,即1968年法国格勒诺布尔冬奥会;第十一届,即1972年日本札幌冬奥会;第十二届,即1976年奥地利因斯布鲁克冬奥会;第十三届,即1980年美国普莱西德湖冬奥会;第十四届,即1984年南斯拉夫萨拉热窝冬奥会。

大规模使用机械技术是这个阶段的重要标志。特别是在提供雪源方面,因为冬奥会三分之二的比赛项目都离不开雪,滑雪、雪橇、雪车等是几个主要比赛项目。虽然冬奥会一般都会选择在多雪的地方举行,但是组织者都有万一缺雪时的应急准备。随着科技和时代的进步,各个举办国开始大规模地运用机械化设备来解决雪源的问题。

同时,主办城市开始大规模地使用各种机械进行人工降雪与人工降温,并且开始修建冬奥会体育场所,逐步将部分户外项目移至室内场所进行,其中最主要的两个室内场地是冰球场地、速滑场地。制冷系统也在很大程度上用于维护场地和运送冰雪。

在第十届法国格勒诺布尔冬奥会上,法国人用16个月的时间,新建了一个可容纳一万两千多名观众的冰场,在其附近还修建了法国第一个设备齐全的人造滑冰场,另外还新建了一座奥运村。

在这一阶段,主办城市利用重型卡车、直升机将机械设备运送至山区,此外,许多其他机械用于转运、压实和人工制雪。

在第九届奥地利因斯布鲁克冬奥会上,组委会就用了大量的机械转运并压实了大量的雪。在本届冬奥会前夕,因为天公不作美,因斯布鲁克的气候反常地变暖了,比赛场地的冰雪迅速融化。为此,市政当局紧急动员军队、学生和附近居民上山,从阴冷积雪处背筐提篮,将雪运往赛区。此外,市政当局还动用大量的卡车、铲雪车等机械,运送了两万五千吨冰雪到越野滑雪场。

第十二届奥地利因斯布鲁克冬奥会,因斯布鲁克市政当局动员了部队成千上万辆重型卡车,把大量的雪从意大利边境布伦纳山口运到比赛场所。

在第十三届美国普莱西德湖冬奥会上,美国人为这次冬奥会准备了一种大口径的、称之为“雪炮”的水泵,在寒冷的天气中,把抽上来的水对着天空喷洒在需要的地方,水珠落下就凝结成了细小的雪花。

1984年2月,南斯拉夫萨拉热窝举办第十四届冬奥会,为了防止雪量不足,组委会也专门设计了“雪炮”,以便需要时进行人工造雪。

使用天气预报阶段

第十五届冬奥会在加拿大卡尔加里的阿兰山举行,组委会花了几百万美元购置造雪机实施人工造雪,电子计算机控制的地下管道网连接着300条给水线,造出的雪厚厚地盖住树林间的30多条雪道,保证了比赛的顺利进行。此次冬奥会被称为“人工造雪运动会”。

1994年2月,挪威利勒哈默尔举办第十七届冬奥会,那里头一年是暖冬,筹委会主席很担心这样的冬天再次来临,便带领工作人员向挪威的天神和雪神祈求降雪。果然在比赛一周前,那里下了40年未遇的大雪,地面积雪1.3米,居民上街以雪橇代替汽车。为确保冬奥会顺利进行,组委会调集了挪威各地的大量铲雪机、吹雪机和除雪专家,组成了800人的除雪队,24小时不停地对2200公里的道路进行清扫。仅每天从利勒哈默尔运出的积雪就装满700辆卡车。

随着人工造雪技术的完善和应用,国际奥委会在这一阶段出台新规定:要求滑雪场地必须有至少一条相同斜率的备用赛道,以确保比赛不会因天气原因终止或延期,备用赛道可以确保在特殊情况下比赛的完整进行。

当然在这一阶段,大部分的高山滑雪主要还是依托自然降雪,将临近区域的积雪转运到比赛场地的行为逐渐规范化。

1980年在美国普莱西德湖举办的冬奥会是个意外,恶劣的气候环境几乎摧毁了整个美国东部,122厘米的积雪,遮挡了高山滑雪和25公里越野射击的赛道,万幸因为有天气预报系统的存在,及时终止了比赛,没有选手因此受伤。

大规模使用的天气预报系统是这一阶段和高科技阶段的分水岭。

高科技阶段

从1988年到2018年是冬奥会的高科技阶段,在这期间,也先后举行了九届冬奥会,分别是:第十五届,即1988年加拿大卡尔加里冬奥会;第十六届,即1992年法国阿尔贝维尔冬奥会;第十七届,即1994年挪威利勒哈默尔冬奥会;第十八届,即1998年日本长野冬奥会;第十九届,即2002年美国盐湖城冬奥会;第二十届,即2006年意大利都灵冬奥会;第二十一届,即2010年加拿大温哥华冬奥会;第二十二届,即2014年俄罗斯索契冬奥会;第二十三届,即2018年韩国平昌冬奥会。

天气预报系统大规模的普及是高科技阶段区别于前一个阶段的最大区别。在第十六届,即1992年法国阿尔贝维尔冬奥会上,有100多个天气监控所为比赛提供每天的天气预报,其中也包括了在冬奥会上第一次应用雪崩预警系统。

在第十八届日本长野冬奥会,主办方建立了第一个冬奥会天气预报网站,在主页上显示比赛场地的天气状况,在天气预报网站上,运动员和观众们可以清楚地了解比赛场地内的气温、湿度、风力、降雪、雪量和能见度情况。主办方可以更精确地对比赛场地进行监控和调整,避免恶劣天气对运动员和观众产生不良影响。

日本长野冬奥会的越野滑雪比赛中,滑行线路的雪,包括练习区、停止区,都经过机械或人工加固、踏压,厚度均至少在10厘米以上。在起点附近设有电子气象公告板,公告各条线路的最高点、最低点的气温、风向、风速等天气情况。为了避免运动员滑错线路,线路上均有电子里程碑、电子方向标、方向旗、标志带等明显的标志物。

在现代化高科技阶段,室内场馆普及程度大幅度增加,开幕式和闭幕式也逐渐从室外转移到室内举行,天气因素不再是影响比赛的决定性因素。

与此同时,人工造雪技术、再冷冻技术成为大赛主办方不可或缺的、规避天气影响的技术,这些技术几乎被运用到冬奥会的所有项目上。造雪技术的大规模运用也催生出了提供比赛用雪、用冰的储存所和维护造雪制冰所需的供水系统。同时主办方运用新技术把干冰管道嵌入在场地冰面的下方,维持冰面温度并在滑雪场地赛道上撒盐,保证赛道表层上的积雪更加坚固和耐用。(赖浩然)

[ 责任编辑:赵昕 ]

1924年第1届夏蒙尼冬奥会

冬奥会的各类比赛项目如滑冰、滑雪、雪橇、雪车、冰壶和冰球等,其场地均离不开冰雪,所以冬奥会被称为“白色运动会”。自1924年第一届冬季奥运会在法国的夏蒙尼举行,截至2018年已共举办23届。随着自然环境、相关技术和开设项目的不同,为了将气候影响降到最低,国际奥委会与各个举办城市共同努力,现如今的冬奥会已经发生了很大的变化。那么,冬奥会比赛场地经历了怎样的历史变迁呢?

适应气候阶段

从1924年至1956年是冬奥会的适应气候阶段。在这期间,先后举行了七届冬奥会,分别是:第一届,即1924年法国夏蒙尼冬奥会;第二届,即1928年瑞士圣莫里茨冬奥会;第三届,即1932年美国普莱西德湖冬奥会;第四届,即1936年德国加米施—帕滕基兴冬奥会;第五届,即1948年瑞士圣莫里茨冬奥会;第六届,即1952年挪威奥斯陆冬奥会;第七届,即1956年意大利科尔蒂纳·丹佩佐冬奥会。

上述七届冬奥会能否顺利举办,基本上取决于气候。在这个阶段,绝大部分的运动比赛都在室外进行,举办城市的士兵和志愿者会将比赛场地的积雪用人工垛厚并压实,同时他们还负责清理雪道结冰和开闭幕仪式上的积雪清理。

就冰球比赛而言,因为极端天气的原因,在1924年的法国夏蒙尼冬奥会,1928年瑞士圣莫里茨冬奥会、1948年瑞士圣莫里茨冬奥会和1932年的美国普莱西德湖冬奥会上,冰球比赛都不得不终止和延期,局限于当时的技术条件,在室外人工制造冰球比赛所需的冰面十分困难。在1952年挪威奥斯陆冬奥会上,国际冰球协会强制要求所有的冰球运动必须在人工场地上进行比赛。不过,室内的冰球比赛也推进了人工降雪和再冷冻技术的研发和应用,推进了冬奥会的技术革新。

就滑雪比赛而言,第二届、第三届冬奥会上的这个项目均在一定程度上受到气候变化的影响。

第二届冬季奥运会于1928年2月21至3月18日在瑞士的圣莫里茨举行。圣莫里茨位于瑞士东南部,当时人口不足5000人。该地包括两个小村落和矿泉疗养地,被阿尔卑斯山所环绕,冬季时间较长。圣莫里茨一向气候稳定、良好,但第二届冬季奥运会期间气候反常,一天内可由早晨的零下17摄氏度升高到下午25度,出现罕见的高温,冰雪融化,为赛事活动增加了许多困难,致使滑雪运动和成绩受到很大影响。本届冬奥会速滑只举行了500米、1500米、5000米三个项目的比赛。10000米决赛时,天气突然转暖,冰雪开始融化,只得中断比赛,已赛出的成绩作废。但此决定遭到了参赛者的反对,组委会曾考虑延期重赛,但挪威、瑞典却表示反对。经过协商,最后组委会作出决定终止该项比赛。

第三届冬季奥运会于1932年2月4至2月15日在美国的普莱西德湖举行。普莱西德湖是美国东北部一个的山镇。那里天气变幻莫测,当时又无造雪设备,美国人只好向邻国加拿大借雪,解了燃眉之急。

就雪橇比赛而言,第二、三届冬奥会上这个项目的比赛,因为气候变化而发生了一定的改变。在第二次冬奥会上,瑞士圣莫里茨的天气突然变暖了,地上的积雪融化,雪橇陷入烂泥之中,新增加的五人座雪橇比赛中途流产,不能完成原定的四次轮回赛,只赛了两轮。

在第三届冬奥会上,美国的普莱西德湖的第一次大风雪,使原计划在2月8日至9日举行的双人雪橇赛不得不顺延一天。而第二次大风雪,影响更大,使四人座雪橇赛延至闭幕(2月13日)后的2月14日至15日才举行。

就滑冰比赛而言,在1928年第二届冬奥会上,因为瑞士圣莫里茨的气温突然升高,冰雪融化得比较早,男子10000米速度滑冰未能赛完所有轮次而被迫取消了。

第六届挪威奥斯陆冬奥会和第七届意大利科尔蒂纳·丹佩佐冬奥会,是从适应气候阶段向机械化阶段过渡的时期,因为主办方开始使用人工降雪,而且比赛用雪的囤积、转运也逐步常态化了。

其中,在第六届挪威奥斯陆冬奥会上,挪威政府投入了这次运动会的筹备工作,可惜天公不作美,奥斯陆下雪量很少。眼看着开幕日期即将到来,筹备会只得动员人力和部分机械挖掘部分积雪运送到各个场地,尽管通过努力,赛场积雪仍然不足。国际奥运会也曾经考虑转移比赛场地到意大利的科尔蒂纳·丹佩佐或者瑞士的圣莫里茨,这令挪威人深感沮丧。幸运的是在开幕的前一天,大雪纷纷而下,终于让盼望已久的挪威人如愿以偿了。

机械化阶段

从1960年到1984年是冬奥会的机械化阶段。在这期间,也先后举行了七届冬奥会,分别是:第八届,即1960年美国斯阔谷冬奥会;第九届,即1964年奥地利因斯布鲁克冬奥会;第十届,即1968年法国格勒诺布尔冬奥会;第十一届,即1972年日本札幌冬奥会;第十二届,即1976年奥地利因斯布鲁克冬奥会;第十三届,即1980年美国普莱西德湖冬奥会;第十四届,即1984年南斯拉夫萨拉热窝冬奥会。

大规模使用机械技术是这个阶段的重要标志。特别是在提供雪源方面,因为冬奥会三分之二的比赛项目都离不开雪,滑雪、雪橇、雪车等是几个主要比赛项目。虽然冬奥会一般都会选择在多雪的地方举行,但是组织者都有万一缺雪时的应急准备。随着科技和时代的进步,各个举办国开始大规模地运用机械化设备来解决雪源的问题。

同时,主办城市开始大规模地使用各种机械进行人工降雪与人工降温,并且开始修建冬奥会体育场所,逐步将部分户外项目移至室内场所进行,其中最主要的两个室内场地是冰球场地、速滑场地。制冷系统也在很大程度上用于维护场地和运送冰雪。

在第十届法国格勒诺布尔冬奥会上,法国人用16个月的时间,新建了一个可容纳一万两千多名观众的冰场,在其附近还修建了法国第一个设备齐全的人造滑冰场,另外还新建了一座奥运村。

在这一阶段,主办城市利用重型卡车、直升机将机械设备运送至山区,此外,许多其他机械用于转运、压实和人工制雪。

在第九届奥地利因斯布鲁克冬奥会上,组委会就用了大量的机械转运并压实了大量的雪。在本届冬奥会前夕,因为天公不作美,因斯布鲁克的气候反常地变暖了,比赛场地的冰雪迅速融化。为此,市政当局紧急动员军队、学生和附近居民上山,从阴冷积雪处背筐提篮,将雪运往赛区。此外,市政当局还动用大量的卡车、铲雪车等机械,运送了两万五千吨冰雪到越野滑雪场。

第十二届奥地利因斯布鲁克冬奥会,因斯布鲁克市政当局动员了部队成千上万辆重型卡车,把大量的雪从意大利边境布伦纳山口运到比赛场所。

在第十三届美国普莱西德湖冬奥会上,美国人为这次冬奥会准备了一种大口径的、称之为“雪炮”的水泵,在寒冷的天气中,把抽上来的水对着天空喷洒在需要的地方,水珠落下就凝结成了细小的雪花。

1984年2月,南斯拉夫萨拉热窝举办第十四届冬奥会,为了防止雪量不足,组委会也专门设计了“雪炮”,以便需要时进行人工造雪。

使用天气预报阶段

第十五届冬奥会在加拿大卡尔加里的阿兰山举行,组委会花了几百万美元购置造雪机实施人工造雪,电子计算机控制的地下管道网连接着300条给水线,造出的雪厚厚地盖住树林间的30多条雪道,保证了比赛的顺利进行。此次冬奥会被称为“人工造雪运动会”。

1994年2月,挪威利勒哈默尔举办第十七届冬奥会,那里头一年是暖冬,筹委会主席很担心这样的冬天再次来临,便带领工作人员向挪威的天神和雪神祈求降雪。果然在比赛一周前,那里下了40年未遇的大雪,地面积雪1.3米,居民上街以雪橇代替汽车。为确保冬奥会顺利进行,组委会调集了挪威各地的大量铲雪机、吹雪机和除雪专家,组成了800人的除雪队,24小时不停地对2200公里的道路进行清扫。仅每天从利勒哈默尔运出的积雪就装满700辆卡车。

随着人工造雪技术的完善和应用,国际奥委会在这一阶段出台新规定:要求滑雪场地必须有至少一条相同斜率的备用赛道,以确保比赛不会因天气原因终止或延期,备用赛道可以确保在特殊情况下比赛的完整进行。

当然在这一阶段,大部分的高山滑雪主要还是依托自然降雪,将临近区域的积雪转运到比赛场地的行为逐渐规范化。

1980年在美国普莱西德湖举办的冬奥会是个意外,恶劣的气候环境几乎摧毁了整个美国东部,122厘米的积雪,遮挡了高山滑雪和25公里越野射击的赛道,万幸因为有天气预报系统的存在,及时终止了比赛,没有选手因此受伤。

大规模使用的天气预报系统是这一阶段和高科技阶段的分水岭。

高科技阶段

从1988年到2018年是冬奥会的高科技阶段,在这期间,也先后举行了九届冬奥会,分别是:第十五届,即1988年加拿大卡尔加里冬奥会;第十六届,即1992年法国阿尔贝维尔冬奥会;第十七届,即1994年挪威利勒哈默尔冬奥会;第十八届,即1998年日本长野冬奥会;第十九届,即2002年美国盐湖城冬奥会;第二十届,即2006年意大利都灵冬奥会;第二十一届,即2010年加拿大温哥华冬奥会;第二十二届,即2014年俄罗斯索契冬奥会;第二十三届,即2018年韩国平昌冬奥会。

天气预报系统大规模的普及是高科技阶段区别于前一个阶段的最大区别。在第十六届,即1992年法国阿尔贝维尔冬奥会上,有100多个天气监控所为比赛提供每天的天气预报,其中也包括了在冬奥会上第一次应用雪崩预警系统。

在第十八届日本长野冬奥会,主办方建立了第一个冬奥会天气预报网站,在主页上显示比赛场地的天气状况,在天气预报网站上,运动员和观众们可以清楚地了解比赛场地内的气温、湿度、风力、降雪、雪量和能见度情况。主办方可以更精确地对比赛场地进行监控和调整,避免恶劣天气对运动员和观众产生不良影响。

日本长野冬奥会的越野滑雪比赛中,滑行线路的雪,包括练习区、停止区,都经过机械或人工加固、踏压,厚度均至少在10厘米以上。在起点附近设有电子气象公告板,公告各条线路的最高点、最低点的气温、风向、风速等天气情况。为了避免运动员滑错线路,线路上均有电子里程碑、电子方向标、方向旗、标志带等明显的标志物。

在现代化高科技阶段,室内场馆普及程度大幅度增加,开幕式和闭幕式也逐渐从室外转移到室内举行,天气因素不再是影响比赛的决定性因素。

与此同时,人工造雪技术、再冷冻技术成为大赛主办方不可或缺的、规避天气影响的技术,这些技术几乎被运用到冬奥会的所有项目上。造雪技术的大规模运用也催生出了提供比赛用雪、用冰的储存所和维护造雪制冰所需的供水系统。同时主办方运用新技术把干冰管道嵌入在场地冰面的下方,维持冰面温度并在滑雪场地赛道上撒盐,保证赛道表层上的积雪更加坚固和耐用。(赖浩然)