百年中国体育影视路程

——奥林匹克视域下中国体育题材影视剧的发展演进与时代特色发布时间:2022-02-14 08:50:16 来源:团结报

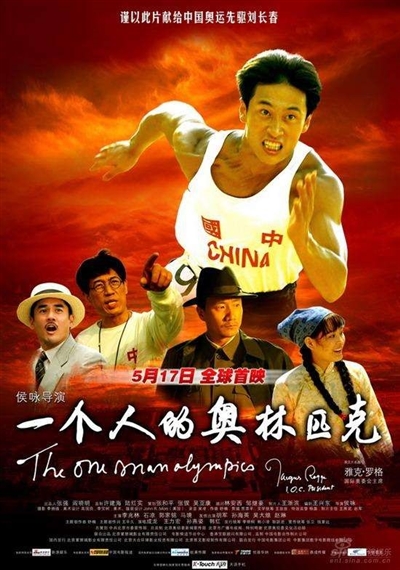

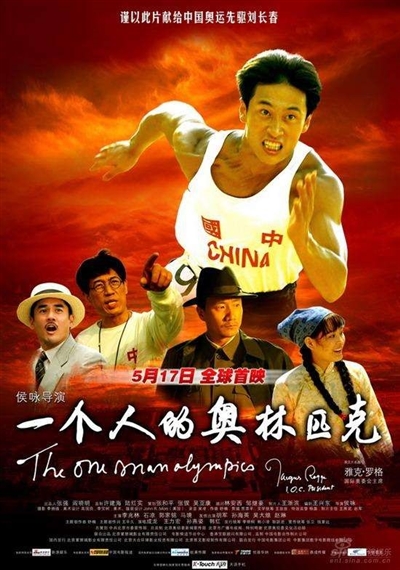

电影《一个人的奥林匹克》海报

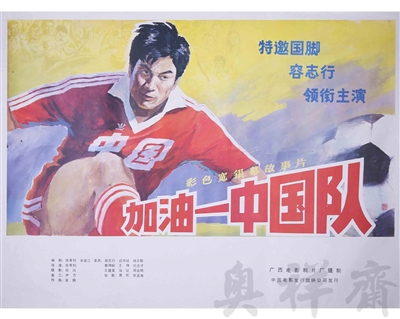

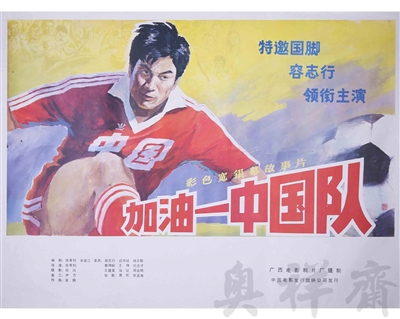

电影《加油中国队》海报

一九三四年黎莉莉在《体育皇后》中以健康阳光的形象,开启了健美女性的新风潮。

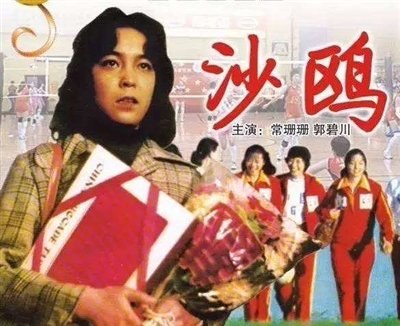

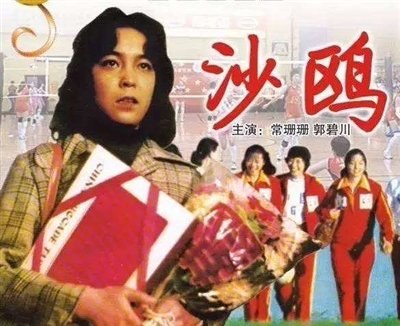

电影《沙鸥》海报

电影《女跳水队员》海报

奥林匹克文化以体育竞技引领人类激发潜能、超越自我、尊重规则,以体育精神传播人生观、价值观,以体育观念的更迭推动社会进步、促进世界和平发展。随着对奥林匹克运动会的参与程度逐渐加强和对奥林匹克精神理解的不断深入,我国的体育观念也跟随奥林匹克的节点更迭发展。在体育观念更新的每一个时代,体育题材影视作品总能以最直观的方式反映出不同时代的体育文化和时代风貌。

1949年前的体育电影:

我不是东亚病夫

“欲文明其精神,先自野蛮其体魄。苟野蛮其体魄矣,则文明之精神随之。”早在1917年毛泽东就在《新青年》杂志上发表了《体育之研究》一文,论述了体育的重要性。九一八事变后,中国社会“体育救国”的呼声日益高涨,体育事业进入了发展期。1932年刘长春在张学良的资助下,代表中国前往洛杉矶参加了第10届奥运会的短跑项目,成为中国奥运第一人;1936年,中国再次派出代表团参加了在德国柏林举行的第11届奥运会。当时电影业的纲领性文件《电影事业之出路》也提出了电影要用来宣传、推广全民的体育运动,以体育使全中国的民众人人“强健”的观点。

中国电影史上有据可查的第一部与体育相关的故事片,是明星影片公司1928年出品的《一脚踢出去》。该片由洪森编剧,张石川、洪深导演,讲述了与一场足球赛有关的故事。1933年,张石川又拍摄了由明星影片公司出品的无声黑白片《二对一》,编剧是王乾白。与《一脚踢出去》相比,影片更详尽地表现了足球运动员的生活与球赛的规则。1934年,上海有声影片公司出品了但杜宇编剧和导演的故事片《健美运动》,讲述了一位时代女性宣讲鼓动身边的人参与健身运动的故事。海外联华声片有限公司出品了表现游泳比赛的故事片《破浪》,该片由关文清编剧并导演。同样是1934年,联华影业公司出品了《体育皇后》,这部由孙瑜编剧和导演的作品被电影史专家称为“在形式上更为完备的体育片”。 故事讲述了女主角林璎考上体育学校后,展现出优异的短跑天赋,被阿谀奉承的记者捧为“体育皇后”。林璎逐渐开始骄傲自满,忙于交际、疏于训练,成绩很快落败。不久她醒悟过来,重新投入训练。在远东预选大赛上,朋友因心脏病在比赛中死去,让林璎重新认定了“体育的真精神”。决赛中大幅领先的林璎,最终放弃了冠军的虚名。在当时内忧外患、国民体质虚弱的时代背景下,孙瑜将“体育救国”的理念融入影片中,用林璎的那句“我知道为什么中国不强了,第一个原因就是身体不强!”道破电影的主题思想:国家要强大,不仅要启蒙心智,更要强健体魄,并以此来表达自己的爱国情怀和摆脱“东亚病夫”形象的强烈信念。

新中国成立后的17年(1949-1966):

政治觉悟决定运动前途:

新中国成立初,全国百废待兴,国际国内局势复杂严峻。国力亟待提升,人民生活水平亟须增强,国民精神亟须提振。从新中国成立到1966年,电影的创作方向和生产实践都围绕着为政治服务的目的,传达主流意识形态和展现社会主义优越性是“十七年电影”呈现出的时代特征。1949 年9 月,中国人民政治协商会议第一次全体会议通过的共同纲领中明确规定: “提倡国民体育。” 自此,新中国的人民体育事业被纳入社会主义革命和建设的发展轨道,开始了蓬勃的发展。1949 年 10 月至 1966 年,我国拍摄的体育题材故事片共十部,按上映的时间顺序分别是:《两个小足球队》(1956)、《女篮五号》(1957)、《球场风波》(1957)、《水上春秋》(1959)、《冰上姐妹》(1959)、《碧空银花》(1960)、《大李,小李和老李》(1962)、 《球迷》(1962)、《女跳水队员》(1964)、《小足球队》(1965)。这十部影片在呈现体育运动之审美特性的同时,极力实现意识形态功效,强调国家荣誉、民族精神至上,具有浓郁的时代特征,大致呈现出三种不同的叙事样态。

1,社会性

《女篮五号》由谢晋编剧并导演,刘琼、秦怡等主演。通过篮球运动员田振华在解放前后人生际遇的对比,反映了解放前后巨大的社会变革给人们带来的影响,将个人命运和大时代背景紧密结合,讴歌了新中国。同时,影片努力将政治话语转换为伦理话语,将严肃主题隐藏在通俗剧情中,又兼顾了电影的娱乐功能。片中反映了新中国的女子篮球队朝气蓬勃、充满巾帼不让须眉的斗志,极具民族精神。1957 年,《女篮五号》获第六届世界青年联欢节国际电影节银质奖章,三年后又获得了墨西哥国际电影周“银帽奖”。同样,由谢添导演的影片《水上春秋》,通过游泳运动员华镇龙父子在新旧中国的遭遇对比,批判旧社会打压迫害运动员,歌颂新中国重视体育人才、弘扬体育精神的格局。社会的变革不仅推动了体育运动的发展,也让人的自我价值得到了实现。

2. 伦理性

长春电影制片厂1959年出品、武兆堤导演的影片《冰上姐妹》,通过三个女滑冰运动员团结有爱、互帮互助、共同进步的故事,批评了运动员的骄傲自满情绪和自私行为,赞扬了运动员的乐于助人、舍己为人、自我牺牲的精神。最终,这三名运动员都刷新了全国纪录,人格得到了升华。《女跳水队员》中,跳水运动员陈晓红在全国跳水比赛失利后产生严重的心理阴影,一直无法克服,直到读了《雷锋日记》提高了思想认识,将个人得失置之度外,终于提高了运动成绩。表现跳伞运动的影片《碧空银花》,也是以伦理道德教育为主,批判追逐名利的个人主义观念,推崇团结友爱的集体主义精神和为体育事业的献身精神。政治觉悟决定运动前途是这几部影片的思想基础。剧中人物只有放下狭隘小我才能突破身体的极限,实现成绩的飞跃,为人民获得荣誉,为国家提升国际地位和政治影响力。

3. 群众性

《球场风波》《球迷》《大李、小李和老李》三部影片以轻松诙谐的方式,从不同的视角展现了群众性体育运动,描绘了新中国的社会道德风貌和人民群众的精神面貌,以团结、友爱、健康、活泼的体育精神,激发人民群众积极向上的生活态度。

总体来说,十七年的体育题材电影,尽管模式单一、表现浅白,但可以看出这一时期体育事业的发展、全国人民对体育运动的热忱,影片中运动员们团结友爱、拼搏奋进、百折不挠的面貌也是那个时代的精神底色。

改革开放后的新时期(1979-1989):

个人成绩与国家尊严同构

从中共十一届三中全会开始,中国进入了改革开放和社会主义建设的新时期。1979年,国际奥委会恢复了中国在国际奥委会的合法席位。开放的中国需要通过体育交流,向世界展示新中国的成就和人民的精神面貌。随着国际地位的提升和综合国力的增强,中国体育健儿不断创造新的成绩,在国际体育赛事上获得应有地位和尊重。1984年,我国改革开放后首次派代表团参加夏季奥运会,并获得15枚金牌、8枚银牌、9枚铜牌,取得金牌榜第四位的优异成绩,令世界震惊、国人振奋。我国的体育事业也由单一的举国体制,逐渐向竞技体育和群众体育双轨并行发展。这一时期的体育题材电影,数量和质量都得到很大的提升,在主题类型、叙事模式和电影语言表达上呈现出多元化的探索。如表现新中国成立之初体操健儿成长的《乳燕飞》(1979)、展现女排奋勇拼搏精神的《排球之花》(1980)、反映新中国击剑运动登上世界舞台的《剑魂》 (1981)、讲述抗战时期战地篮球队的《战斗年华》(1982)、展现我国登山运动的《第三女神》(1982)、表现围棋家命运的合拍片《一盘没有下完的棋》(1982)、表现少年武术运动的《候补队员》(1983) 、讲述中国队参加足球锦标赛亚太区外围赛的《加油,中国队》(1985)、表现少儿乒乓球训练的《五虎将》,以及表现中国女子健美运动的电影《哈罗!比基尼》(1989)等。

这一时期的中国体育电影有意识地从国家荣誉和民族精神的主题,向个体命运和精神升华转向。1981年张暖忻指导的《沙鸥》,以女主角沙鸥的个人命运为主线,描述了我国排球队员参加国际锦标赛的故事。排球运动员沙鸥执着金牌和荣誉,但在经历了伤病困扰、比赛挫败、丈夫罹难后,终于将个人欲望抽离开来,以教练身份实现了个人追求的圆满,见证了中国体育事业的崛起。

1981年,中国女排3比2战胜日本队夺得第三届女排世界杯冠军,这是中国在三大球运动中摘取的首个世界冠军,排球成为民族精神振奋的一支强心剂。随着中国排球世界地位的提升,排球文化也成为了八十年代人民群众最喜闻乐见的大众文化。1983年,中央电视台播出了日本电视剧《排球女将》。该剧讲述了一群日本女中学生为了参加奥运会排球比赛不惧挫折、顽强训练的故事。在歌颂青春、友谊和拼搏的同时,让观众感受到球员们对排球运动的热爱。片中主人公小鹿纯子充满青春、热情和勇气,为这个时代年轻人注入了永不言败的精神力量。1985年,中国第一部体育题材电视剧《中国姑娘》应运而生。该剧由中央电视台出品,蔡晓晴执导,共八集。该剧以中国女排的光荣历史,展现了女排队员团结协作、奋发图强、不屈不挠、永不言败的“女排精神”。对于当时的国人来说起到振奋人心的作用。除了排球题材,深圳电视台还出品了一部讲述乒乓球运动员成长为世界冠军故事的电视剧《阿团》。

总的来说,这一时期的体育题材影视剧呈现出个人成长与国家发展同构的特点。通过主人公在挫折中不断成长,最终将个人成绩和国家尊严融为一体,激起观众的民族自豪感。不用讳言,此一时期体育题材影视剧对体育价值的深刻挖掘,仍具有一定局限性。

深化改革时期:

亚运会举办后的12年(1990-2001)

关注个体命运兼具类型化发展

改革开放后,中国更加积极主动地参与国际体育事务,积极申办大型国际体育赛事。1990年9月22日至10月7日,第11届亚洲奥林匹克运动会在北京举办,这是中国第一次申办大型综合性国际运动会。全国人民举国同庆,为建设北京亚运会比赛场馆积极捐款,形成了全民参与亚运的盛景。“全民参与”的精神和“志愿者”的经验也成为亚运会留下的宝贵财富。在此次运动会中,中国队斩获183枚金牌,共获341枚奖牌,雄踞各参赛团队榜首。从亚运会举办的1990年到申奥成功的2001年,中国步入市场经济时代,中国体育电影则进入了个体叙事阶段。除了为数不多的几部表现运动员在赛场上为国家争夺荣誉的影片,如胡雪杨执导的以叶乔波为原型表现短道速滑运动的《冰与火》(1999)、谢晋导演的表现女足征战世界杯的《女足九号》(2001)等,更多影片不再以 “金牌”和“夺冠”作为电影的主体,导演们开始将镜头转向默默无闻为中国体育事业作出贡献的普通人。如尹力导演的《我的九月》(1990),讲述小学生安建军在高老师的帮助下,克服自身的弱点,努力争取亚运会开幕式团体操表演的小学生资格的故事;杨延晋导演的《千里寻梦》(1991),讲述了退休教练刘振华参加京沪长跑为亚运会募捐的故事;其导演的《世纪之战》(1992)也以亚运会为背景,讲述帮助队友赢得冠军的柔道陪练的故事。此外,还有表现运动员在时代浪潮下个人情感、生活与现实处境的。如张建亚执导的《挑战》(1990),第一次正面表现了因伤病不得不退役的运动员所面临的艰难处境。这一时期,体育题材电影呈现出商业化和多种类型元素融合的特征。如霍建起执导的《赢家》(1995),讲述了残疾运动员追求爱情的故事;陈国星执导的《黑眼睛》(1997),表现了盲人运动员对普通生活的渴望;黄蜀芹导演的《我也有爸爸》(1996),讲述了足球运动员与白血病儿童的故事;戚健执导的《女帅男兵》表现了女性教练指导男篮的故事(1999),还有梁天执导的体育题材的喜剧片《防守反击》(2000)等。(王乙涵)

[ 责任编辑:赵昕 ]

电影《一个人的奥林匹克》海报

电影《加油中国队》海报

一九三四年黎莉莉在《体育皇后》中以健康阳光的形象,开启了健美女性的新风潮。

电影《沙鸥》海报

电影《女跳水队员》海报

奥林匹克文化以体育竞技引领人类激发潜能、超越自我、尊重规则,以体育精神传播人生观、价值观,以体育观念的更迭推动社会进步、促进世界和平发展。随着对奥林匹克运动会的参与程度逐渐加强和对奥林匹克精神理解的不断深入,我国的体育观念也跟随奥林匹克的节点更迭发展。在体育观念更新的每一个时代,体育题材影视作品总能以最直观的方式反映出不同时代的体育文化和时代风貌。

1949年前的体育电影:

我不是东亚病夫

“欲文明其精神,先自野蛮其体魄。苟野蛮其体魄矣,则文明之精神随之。”早在1917年毛泽东就在《新青年》杂志上发表了《体育之研究》一文,论述了体育的重要性。九一八事变后,中国社会“体育救国”的呼声日益高涨,体育事业进入了发展期。1932年刘长春在张学良的资助下,代表中国前往洛杉矶参加了第10届奥运会的短跑项目,成为中国奥运第一人;1936年,中国再次派出代表团参加了在德国柏林举行的第11届奥运会。当时电影业的纲领性文件《电影事业之出路》也提出了电影要用来宣传、推广全民的体育运动,以体育使全中国的民众人人“强健”的观点。

中国电影史上有据可查的第一部与体育相关的故事片,是明星影片公司1928年出品的《一脚踢出去》。该片由洪森编剧,张石川、洪深导演,讲述了与一场足球赛有关的故事。1933年,张石川又拍摄了由明星影片公司出品的无声黑白片《二对一》,编剧是王乾白。与《一脚踢出去》相比,影片更详尽地表现了足球运动员的生活与球赛的规则。1934年,上海有声影片公司出品了但杜宇编剧和导演的故事片《健美运动》,讲述了一位时代女性宣讲鼓动身边的人参与健身运动的故事。海外联华声片有限公司出品了表现游泳比赛的故事片《破浪》,该片由关文清编剧并导演。同样是1934年,联华影业公司出品了《体育皇后》,这部由孙瑜编剧和导演的作品被电影史专家称为“在形式上更为完备的体育片”。 故事讲述了女主角林璎考上体育学校后,展现出优异的短跑天赋,被阿谀奉承的记者捧为“体育皇后”。林璎逐渐开始骄傲自满,忙于交际、疏于训练,成绩很快落败。不久她醒悟过来,重新投入训练。在远东预选大赛上,朋友因心脏病在比赛中死去,让林璎重新认定了“体育的真精神”。决赛中大幅领先的林璎,最终放弃了冠军的虚名。在当时内忧外患、国民体质虚弱的时代背景下,孙瑜将“体育救国”的理念融入影片中,用林璎的那句“我知道为什么中国不强了,第一个原因就是身体不强!”道破电影的主题思想:国家要强大,不仅要启蒙心智,更要强健体魄,并以此来表达自己的爱国情怀和摆脱“东亚病夫”形象的强烈信念。

新中国成立后的17年(1949-1966):

政治觉悟决定运动前途:

新中国成立初,全国百废待兴,国际国内局势复杂严峻。国力亟待提升,人民生活水平亟须增强,国民精神亟须提振。从新中国成立到1966年,电影的创作方向和生产实践都围绕着为政治服务的目的,传达主流意识形态和展现社会主义优越性是“十七年电影”呈现出的时代特征。1949 年9 月,中国人民政治协商会议第一次全体会议通过的共同纲领中明确规定: “提倡国民体育。” 自此,新中国的人民体育事业被纳入社会主义革命和建设的发展轨道,开始了蓬勃的发展。1949 年 10 月至 1966 年,我国拍摄的体育题材故事片共十部,按上映的时间顺序分别是:《两个小足球队》(1956)、《女篮五号》(1957)、《球场风波》(1957)、《水上春秋》(1959)、《冰上姐妹》(1959)、《碧空银花》(1960)、《大李,小李和老李》(1962)、 《球迷》(1962)、《女跳水队员》(1964)、《小足球队》(1965)。这十部影片在呈现体育运动之审美特性的同时,极力实现意识形态功效,强调国家荣誉、民族精神至上,具有浓郁的时代特征,大致呈现出三种不同的叙事样态。

1,社会性

《女篮五号》由谢晋编剧并导演,刘琼、秦怡等主演。通过篮球运动员田振华在解放前后人生际遇的对比,反映了解放前后巨大的社会变革给人们带来的影响,将个人命运和大时代背景紧密结合,讴歌了新中国。同时,影片努力将政治话语转换为伦理话语,将严肃主题隐藏在通俗剧情中,又兼顾了电影的娱乐功能。片中反映了新中国的女子篮球队朝气蓬勃、充满巾帼不让须眉的斗志,极具民族精神。1957 年,《女篮五号》获第六届世界青年联欢节国际电影节银质奖章,三年后又获得了墨西哥国际电影周“银帽奖”。同样,由谢添导演的影片《水上春秋》,通过游泳运动员华镇龙父子在新旧中国的遭遇对比,批判旧社会打压迫害运动员,歌颂新中国重视体育人才、弘扬体育精神的格局。社会的变革不仅推动了体育运动的发展,也让人的自我价值得到了实现。

2. 伦理性

长春电影制片厂1959年出品、武兆堤导演的影片《冰上姐妹》,通过三个女滑冰运动员团结有爱、互帮互助、共同进步的故事,批评了运动员的骄傲自满情绪和自私行为,赞扬了运动员的乐于助人、舍己为人、自我牺牲的精神。最终,这三名运动员都刷新了全国纪录,人格得到了升华。《女跳水队员》中,跳水运动员陈晓红在全国跳水比赛失利后产生严重的心理阴影,一直无法克服,直到读了《雷锋日记》提高了思想认识,将个人得失置之度外,终于提高了运动成绩。表现跳伞运动的影片《碧空银花》,也是以伦理道德教育为主,批判追逐名利的个人主义观念,推崇团结友爱的集体主义精神和为体育事业的献身精神。政治觉悟决定运动前途是这几部影片的思想基础。剧中人物只有放下狭隘小我才能突破身体的极限,实现成绩的飞跃,为人民获得荣誉,为国家提升国际地位和政治影响力。

3. 群众性

《球场风波》《球迷》《大李、小李和老李》三部影片以轻松诙谐的方式,从不同的视角展现了群众性体育运动,描绘了新中国的社会道德风貌和人民群众的精神面貌,以团结、友爱、健康、活泼的体育精神,激发人民群众积极向上的生活态度。

总体来说,十七年的体育题材电影,尽管模式单一、表现浅白,但可以看出这一时期体育事业的发展、全国人民对体育运动的热忱,影片中运动员们团结友爱、拼搏奋进、百折不挠的面貌也是那个时代的精神底色。

改革开放后的新时期(1979-1989):

个人成绩与国家尊严同构

从中共十一届三中全会开始,中国进入了改革开放和社会主义建设的新时期。1979年,国际奥委会恢复了中国在国际奥委会的合法席位。开放的中国需要通过体育交流,向世界展示新中国的成就和人民的精神面貌。随着国际地位的提升和综合国力的增强,中国体育健儿不断创造新的成绩,在国际体育赛事上获得应有地位和尊重。1984年,我国改革开放后首次派代表团参加夏季奥运会,并获得15枚金牌、8枚银牌、9枚铜牌,取得金牌榜第四位的优异成绩,令世界震惊、国人振奋。我国的体育事业也由单一的举国体制,逐渐向竞技体育和群众体育双轨并行发展。这一时期的体育题材电影,数量和质量都得到很大的提升,在主题类型、叙事模式和电影语言表达上呈现出多元化的探索。如表现新中国成立之初体操健儿成长的《乳燕飞》(1979)、展现女排奋勇拼搏精神的《排球之花》(1980)、反映新中国击剑运动登上世界舞台的《剑魂》 (1981)、讲述抗战时期战地篮球队的《战斗年华》(1982)、展现我国登山运动的《第三女神》(1982)、表现围棋家命运的合拍片《一盘没有下完的棋》(1982)、表现少年武术运动的《候补队员》(1983) 、讲述中国队参加足球锦标赛亚太区外围赛的《加油,中国队》(1985)、表现少儿乒乓球训练的《五虎将》,以及表现中国女子健美运动的电影《哈罗!比基尼》(1989)等。

这一时期的中国体育电影有意识地从国家荣誉和民族精神的主题,向个体命运和精神升华转向。1981年张暖忻指导的《沙鸥》,以女主角沙鸥的个人命运为主线,描述了我国排球队员参加国际锦标赛的故事。排球运动员沙鸥执着金牌和荣誉,但在经历了伤病困扰、比赛挫败、丈夫罹难后,终于将个人欲望抽离开来,以教练身份实现了个人追求的圆满,见证了中国体育事业的崛起。

1981年,中国女排3比2战胜日本队夺得第三届女排世界杯冠军,这是中国在三大球运动中摘取的首个世界冠军,排球成为民族精神振奋的一支强心剂。随着中国排球世界地位的提升,排球文化也成为了八十年代人民群众最喜闻乐见的大众文化。1983年,中央电视台播出了日本电视剧《排球女将》。该剧讲述了一群日本女中学生为了参加奥运会排球比赛不惧挫折、顽强训练的故事。在歌颂青春、友谊和拼搏的同时,让观众感受到球员们对排球运动的热爱。片中主人公小鹿纯子充满青春、热情和勇气,为这个时代年轻人注入了永不言败的精神力量。1985年,中国第一部体育题材电视剧《中国姑娘》应运而生。该剧由中央电视台出品,蔡晓晴执导,共八集。该剧以中国女排的光荣历史,展现了女排队员团结协作、奋发图强、不屈不挠、永不言败的“女排精神”。对于当时的国人来说起到振奋人心的作用。除了排球题材,深圳电视台还出品了一部讲述乒乓球运动员成长为世界冠军故事的电视剧《阿团》。

总的来说,这一时期的体育题材影视剧呈现出个人成长与国家发展同构的特点。通过主人公在挫折中不断成长,最终将个人成绩和国家尊严融为一体,激起观众的民族自豪感。不用讳言,此一时期体育题材影视剧对体育价值的深刻挖掘,仍具有一定局限性。

深化改革时期:

亚运会举办后的12年(1990-2001)

关注个体命运兼具类型化发展

改革开放后,中国更加积极主动地参与国际体育事务,积极申办大型国际体育赛事。1990年9月22日至10月7日,第11届亚洲奥林匹克运动会在北京举办,这是中国第一次申办大型综合性国际运动会。全国人民举国同庆,为建设北京亚运会比赛场馆积极捐款,形成了全民参与亚运的盛景。“全民参与”的精神和“志愿者”的经验也成为亚运会留下的宝贵财富。在此次运动会中,中国队斩获183枚金牌,共获341枚奖牌,雄踞各参赛团队榜首。从亚运会举办的1990年到申奥成功的2001年,中国步入市场经济时代,中国体育电影则进入了个体叙事阶段。除了为数不多的几部表现运动员在赛场上为国家争夺荣誉的影片,如胡雪杨执导的以叶乔波为原型表现短道速滑运动的《冰与火》(1999)、谢晋导演的表现女足征战世界杯的《女足九号》(2001)等,更多影片不再以 “金牌”和“夺冠”作为电影的主体,导演们开始将镜头转向默默无闻为中国体育事业作出贡献的普通人。如尹力导演的《我的九月》(1990),讲述小学生安建军在高老师的帮助下,克服自身的弱点,努力争取亚运会开幕式团体操表演的小学生资格的故事;杨延晋导演的《千里寻梦》(1991),讲述了退休教练刘振华参加京沪长跑为亚运会募捐的故事;其导演的《世纪之战》(1992)也以亚运会为背景,讲述帮助队友赢得冠军的柔道陪练的故事。此外,还有表现运动员在时代浪潮下个人情感、生活与现实处境的。如张建亚执导的《挑战》(1990),第一次正面表现了因伤病不得不退役的运动员所面临的艰难处境。这一时期,体育题材电影呈现出商业化和多种类型元素融合的特征。如霍建起执导的《赢家》(1995),讲述了残疾运动员追求爱情的故事;陈国星执导的《黑眼睛》(1997),表现了盲人运动员对普通生活的渴望;黄蜀芹导演的《我也有爸爸》(1996),讲述了足球运动员与白血病儿童的故事;戚健执导的《女帅男兵》表现了女性教练指导男篮的故事(1999),还有梁天执导的体育题材的喜剧片《防守反击》(2000)等。(王乙涵)