台湾同胞对孙中山先生的悼念和缅怀

发布时间:2022-03-12 10:45:37 来源:团结网

2022年是中国民主革命的伟大先驱孙中山先生逝世97周年。孙中山先生对台湾同胞的影响,以及台湾同胞对孙中山先生的尊敬,可以从孙中山先生逝世前后台湾同胞所表现出的关切和怀念之情,得到深刻的印证。

孙中山先生

自革命之日始,孙中山先生就将收复台湾作为革命目标之一。1912年元旦,他就任中华民国临时大总统,向中外记者明确表示,“中国如不能收复台湾,即无法立于大地之上。”在孙中山先生革命思想的影响和辛亥革命成功的激励下,台湾同胞焕发出强烈的抗日反殖斗争意志和愿望。仅仅在1912年至1915年的4年间,台湾与辛亥革命有直接或间接联系的较大规模的抗日活动就达9次,目标口号均为“驱逐日寇,收复台湾”。孙中山先生曾三度到访台湾。在其思想感召下,台湾涌现了一大批青年志士,或奔赴大陆投身革命,或在台组织反日斗争,书写下可歌可泣的篇章。

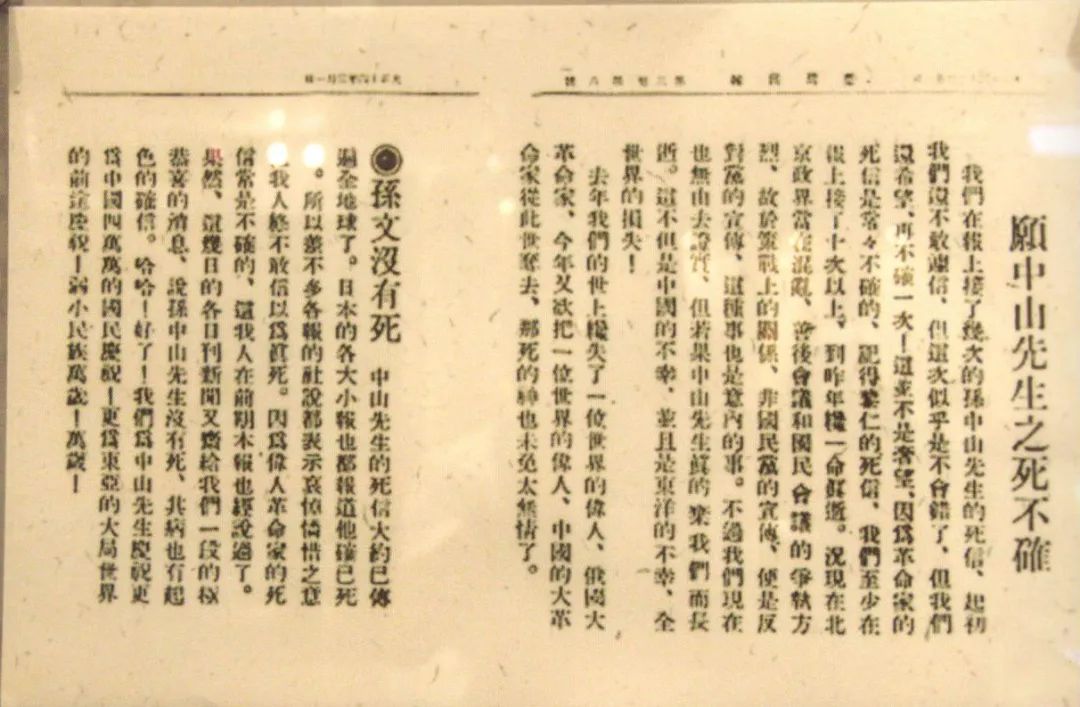

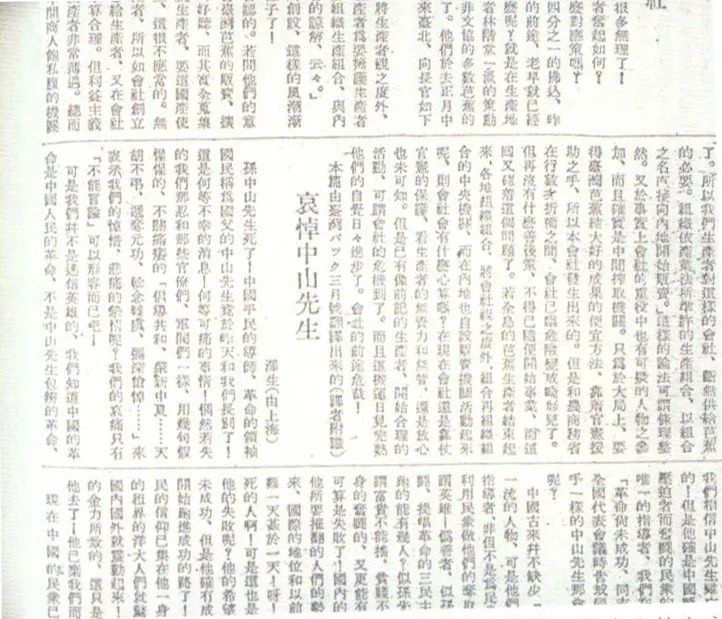

《台湾民报》关于孙中山先生逝世的报道。

1925年病危之际,孙中山先生仍念念不忘台湾同胞。这时期,一度传出孙中山先生与世长辞的不确消息。深切关注他病情的台湾同胞将信将疑,不愿接受这个事实。1925年2月21日,《台湾民报》刊登《愿中山先生之死不确》一文,真切地反映了他们当时的心情:“我们在报上接了几次的孙中山先生的死信,起初我们还不敢相信,但这次似乎是不会错了,但我们还是希望,再不确一次!”他们认为,“但若果中山先生真的弃我们而长逝。这不仅是中国的不幸,并且是东洋的不幸,全世界的损失”。当听到孙中山先生还活着时,3月1日《台湾民报》又刊登了《孙文没有死》一文,欣喜地指出:“这几日的各日(本)刊新闻又带给我们一段的极恭喜的消息,说孙中山先生没有死。其病也有起色的确信。哈哈!好了!我们为孙中山先生庆祝。”

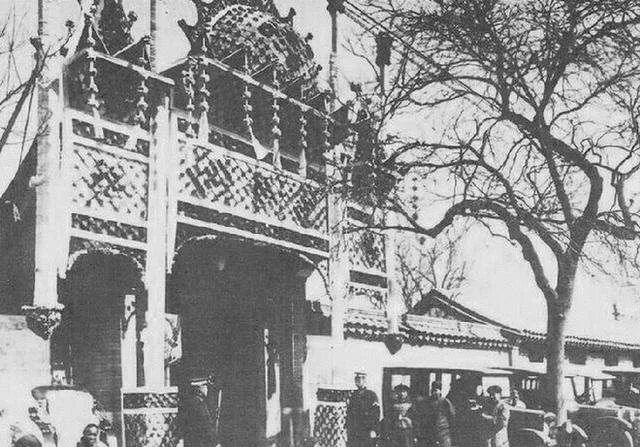

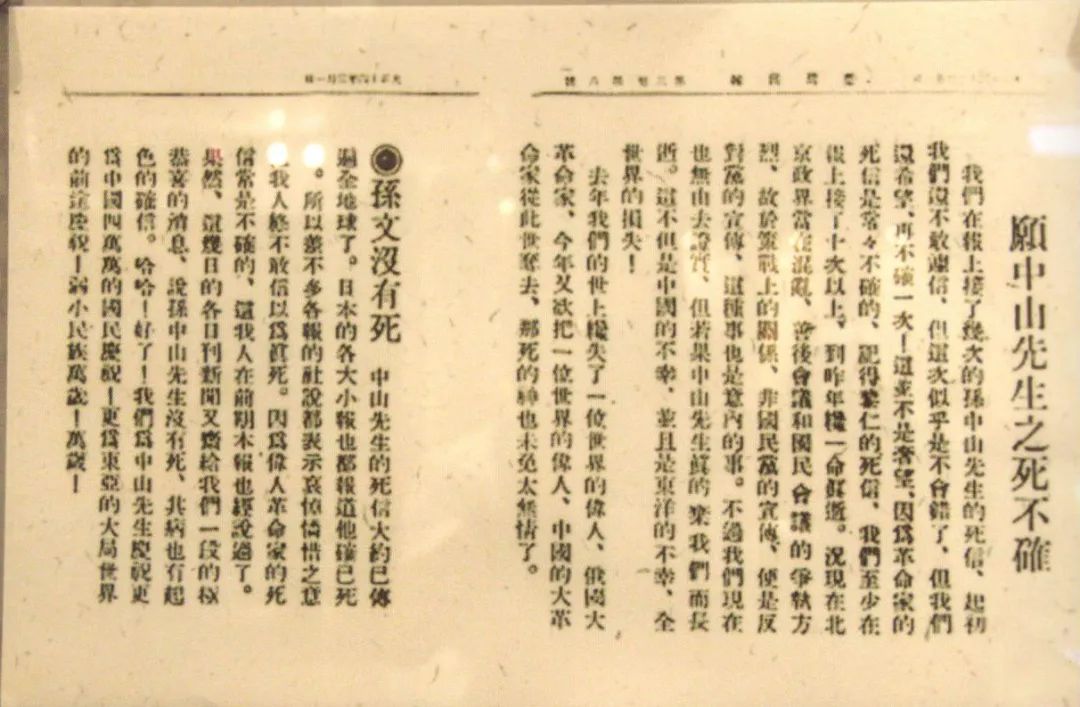

孙中山先生逝世后,治丧处在其位于北京铁狮子胡同5号的行辕内设灵堂,供人前往吊唁。图为行辕门前场景。

1925年3月12日,孙中山先生因病在北京铁狮子胡同行辕与世长辞。得到确切消息后,在日本殖民统治下的台湾同胞,顿时沉浸在巨大悲痛之中,冲破日本殖民统治者的种种阻挠,通过各种形式开展悼念活动。

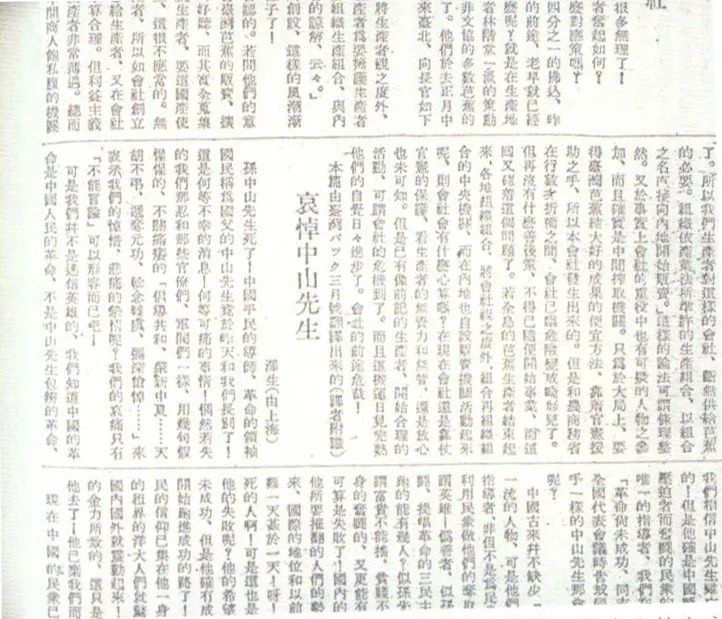

《台湾民报》发表由蒋渭水执笔的社论《哭望天涯吊伟人》来追悼孙中山先生,社论写道:“梦吗?真吗?3月13日的电报又说中山先生死!可是这次似乎真的死了!想此刻四万万的国民正在哀悼痛苦罢!西望中原,我们也禁不住泪泉怒涌了!一封电报就能叫我们如此哀恸!这都为了什么?”那是因为孙中山先生是“自由的化身”“热血的男儿”“正义的权化”,而成为“自由”与“正义”化身的“热心男儿”竟然壮志未酬身先死!

台湾新文学奠基人张我军在悼念文章中说:“前几次所接的孙先生的死讯,我都不置信,故总不觉得怎么惊讶与悲哀,但这几日中连日的唁电,着实打动了我心弦中的哀线了!啊!孙先生!你哪知道这海外的孤岛中也有一个无名的青年在涌泪痛恸!”

孙中山先生逝世后,日本殖民统治者时刻提防台湾同胞民族意识的觉醒,对台湾同胞的悼念活动多加限制。但即便如此,却永远无法阻止台湾同胞对孙中山的爱戴与怀念,也永远无法切断台湾同胞与祖国人民的血肉联系。

台湾同胞在岛内纷纷举行孙中山先生追悼会。

1925年3月24日,台北市民众团体在港町文化讲座举行盛大的追悼大会。开会前一天,日本警察命令他们把已经拟好的一份悼歌作废,不准在会场唱歌,不准宣读吊词。当晚,大雨倾盆,道路泥泞不堪。主办者原以为与会人数不会太多,没想会场挤满了人,在开会半小时以前即告满座,还有很多人在门外鞠躬致哀,大会从晚上七点到深夜十点无一人中途退场。

《台湾民报》这样报道当时的场景:三月二十四日下午七时,台湾有志社为中华民国元勋孙中山先生逝世,在港町文化讲座开追悼大会。到会者有二千余人之多,如文化讲座之宽大,亦至无插足之余地。人数虽有如此之多,其声息却甚沉静,而且庄肃......在开会之时,屋外飘起潇潇风雨,如哭如诉,无一时之或止,似乎助在会之人之痛而表其哀。

会上原拟宣读张我军所作的吊词,却被日本殖民统治者禁止。吊词中有这样感人的一段:“唉!大星一坠,东亚的天地忽然暗淡无光了!我们所敬爱的大伟人呀!你在三月十二日上午九时三十分这时刻已和我们永别了么?四万万的国民此刻为了你的死日哭丧了脸了。消息传来我岛人五内俱崩,如失了魂魄一样,西望中原禁不住泪落滔滔了。”吊词化悲痛为力量,号召“中国的同胞哟!你们要坚守这位已不在了的导师的遗训:革命还未成功,同志尚须努力哪!”

被台胞尊为“台湾新文学之父”的赖和为追悼会分别撰写挽联、挽词,以表达他对孙中山先生的敬意。挽联写道:中华革命虽告成功,依然同室操戈,一统雄心伤未达;东亚联盟不能实现,长使天骄跋扈,九原遗恨定难消。他在挽词中沉痛写道:“先生的精神久嵌入在四万万人各个儿的脑中,使这天宇崩、地轴坏、海横流、山爆烈、永劫重归,万有毁绝,我先生的精神,亦共此空间,永远永远的不灭。”

张我军以“一郎”笔名在《台湾民报》发表《长使英雄泪满襟》:“我想我们弱小民族,只求有人替我们吐露平素的积愤,就能得到无限的慰安了。孙先生实在是我们所崇拜的,他是弱小民族之‘父’。他的一生是革命的历史,他一生为自由而战、为正义而战、为弱小民族而奔走而尽瘁。他叫出来的声,就是自由、正义之声,又是弱小民族悲鸣之声。唉!现在他已和我们长别了!我们往后当自奋,以报先辈的崇高的遗志!”

在台北举行的孙中山先生逝世一周年的追悼会上,到会台胞十分踊跃,很多人赞颂孙中山先生的丰功伟绩。1927年,台湾又举办孙中山先生逝世二周年纪念会,场内外挤满了民众。对于为什么要纪念孙中山,主持人蒋渭水向大会呼吁:“孙中山临终之时,尚连呼和平、奋斗、救中国数十声。希望今夜出席的人,深深接纳孙先生最后的呼声——和平、奋斗、救中国!”

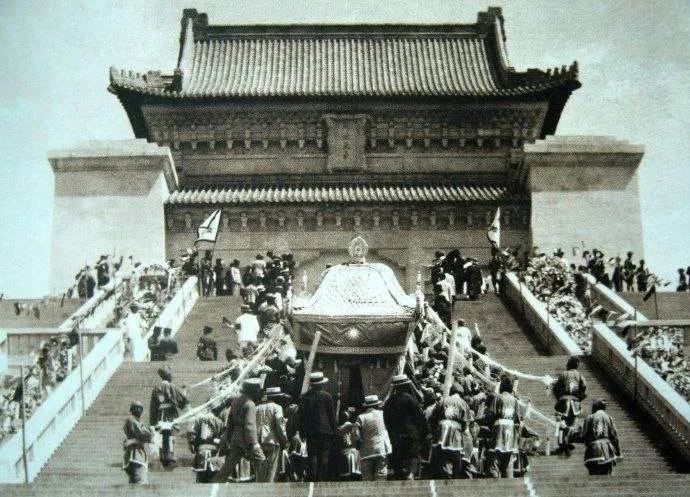

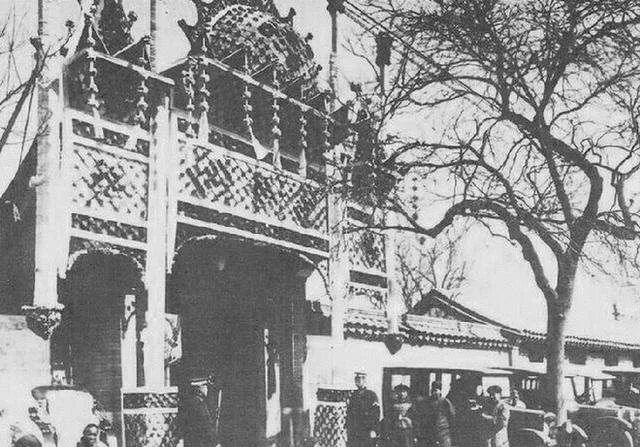

1929年6月1日,国民政府在南京为孙中山先生举行奉安大典。

1929年,蒋渭水领导的台湾民众党得知国民政府在南京举行孙中山先生奉安大典后,派正在上海的谢春木(谢南光)和王钟麟赴南京,代表台胞敬献花圈。与此同时,在台湾岛内则有民众西向路祭遥拜孙中山先生奉安,而与日警发生冲突。

台湾光复后,台湾社会各界人士自发组成“台湾光复致敬团”,由雾峰林家林献堂任团长,团员有李建兴、林叔桓、钟番、黄朝清、姜振骧、张吉甫、叶荣钟、陈逸松、林为恭、丘念台、陈炘、陈宰衡、李德松、林宪等15人,回到祖国大陆参访,表达对台湾光复、复归祖国的感恩与激动之情。1946年8月29日,致敬团由台北飞抵上海,翌日即安排前往南京谒中山陵,团员之一、作家叶荣钟将谒中山陵的经历写成诗作《南京谒中山陵》:“云海茫茫路几千,首都今日拜先贤。瓣香默祷邦基固,不诉辛酸五十年。”

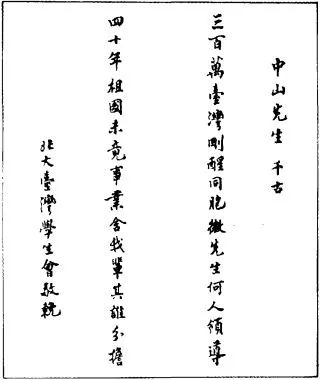

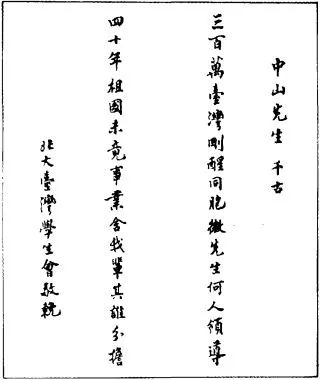

在北京大学就读的台湾学生,以台湾同学会的名义敬献的挽联。

除此之外,散居在祖国大陆的台湾同胞也通过各种方式进行悼念。在北京大学就读的洪炎秋等台湾学生写下挽联:“三百万台湾刚醒同胞,微先生何人领导?四十年祖国未竟事业,舍我辈其谁分担!”表达了悲痛心情及继承孙中山遗志的决心。

自台湾被日本侵占以来,日本殖民统治者为巩固在台湾的统治地位,怂恿一些地痞流氓到祖国大陆沿海各地,经营赌场、烟馆等,企图破坏台湾同胞的名声。许多善良的台湾同胞到大陆行医、教书或经商,因担心被排斥而不得不称自己是福建人或闽南人。

1925年,谢雪红(右)在杭州。

1925年4月,在杭州举行的孙中山先生逝世公祭仪式上,台湾青年不敢以台湾人的名义敬献挽联,谢雪红(后为台盟首任主席)提出:“我们隐瞒自己是台湾人,正中了日本帝国主义离间政策的毒计,我们应该公开表明自己是台湾人,让大陆同胞知道台湾人是爱祖国的,大多数台湾人是善良的。”她的提议得到了台湾青年的一致认可,于是谢雪红等人第一次以“台湾青年一团”名义敬献挽联。谢雪红以悼念孙中山的方式,消弭祖国人民与台湾同胞的隔阂,增进了互信和理解。不久,谢雪红积极投身反帝爱国运动,又提出“收回台湾”的口号,从此走上革命道路。

1925年4月11日,《台湾民报》刊登台湾进步青年翁泽生悼念孙中山先生的文章。

听到孙中山先生逝世的消息后,当时在上海大学学习的台湾进步青年翁泽生,随老师和同学们到孙中山先生在上海的寓所进行吊唁。他回到宿舍后仍悲伤不已,奋笔疾书,在《台湾民报》发表《哀悼中山先生》,文中这样写道:“孙中山先生死了!中国平民的导师、革命的领袖、国民称为国父的中山先生竟于昨天和我们长别了!这是何等不幸的消息!何等可痛的事情!......中山先生虽死,中山主义决不死!中山先生虽亡,民众运动决不失败!”

1927年,孙中山先生逝世两周年时,广东台湾革命青年团发表《敬告中国同胞书》,号召广大台胞认清时代潮流,参加祖国革命:“祖国现在已进入革命发展的时期,我台胞应认清时潮,急起直追,来参加祖国的革命,我们每想念及台湾,便会联想到我们的总理,他虽然已经逝世了,但是他的伟大精神仍继续在指导东方弱小民族的革命运动。我们知道孙先生逝世的日子,就是我们失去了伟大领导者的日子,同时也是叫我们应肩起一切革命责任的日子。”台籍青年呼吁“中国民众团结起来援助台湾革命!毋忘台湾!......台湾的土地是中国的土地!”

台北孙中山纪念馆所立的孙中山先生铜像。

孙中山先生对台湾同胞的影响之深及台湾同胞对孙中山的敬仰之情是多么的强烈!孙中山先生的遗愿已将两岸同胞的爱国精神深深地融合在一起了。在台湾,民进党上台后操弄“去孙中山化”,企图令社会陷入淡漠和遗忘的氛围。然而,昭昭青史不容成灰,台湾同胞对孙中山先生的尊敬、哀悼、怀念与对祖国的认同,可从点点滴滴的历史窥见,这些都是抹不去的史实。(郭海南)

[ 责任编辑:张翕然 ]

2022年是中国民主革命的伟大先驱孙中山先生逝世97周年。孙中山先生对台湾同胞的影响,以及台湾同胞对孙中山先生的尊敬,可以从孙中山先生逝世前后台湾同胞所表现出的关切和怀念之情,得到深刻的印证。

孙中山先生

自革命之日始,孙中山先生就将收复台湾作为革命目标之一。1912年元旦,他就任中华民国临时大总统,向中外记者明确表示,“中国如不能收复台湾,即无法立于大地之上。”在孙中山先生革命思想的影响和辛亥革命成功的激励下,台湾同胞焕发出强烈的抗日反殖斗争意志和愿望。仅仅在1912年至1915年的4年间,台湾与辛亥革命有直接或间接联系的较大规模的抗日活动就达9次,目标口号均为“驱逐日寇,收复台湾”。孙中山先生曾三度到访台湾。在其思想感召下,台湾涌现了一大批青年志士,或奔赴大陆投身革命,或在台组织反日斗争,书写下可歌可泣的篇章。

《台湾民报》关于孙中山先生逝世的报道。

1925年病危之际,孙中山先生仍念念不忘台湾同胞。这时期,一度传出孙中山先生与世长辞的不确消息。深切关注他病情的台湾同胞将信将疑,不愿接受这个事实。1925年2月21日,《台湾民报》刊登《愿中山先生之死不确》一文,真切地反映了他们当时的心情:“我们在报上接了几次的孙中山先生的死信,起初我们还不敢相信,但这次似乎是不会错了,但我们还是希望,再不确一次!”他们认为,“但若果中山先生真的弃我们而长逝。这不仅是中国的不幸,并且是东洋的不幸,全世界的损失”。当听到孙中山先生还活着时,3月1日《台湾民报》又刊登了《孙文没有死》一文,欣喜地指出:“这几日的各日(本)刊新闻又带给我们一段的极恭喜的消息,说孙中山先生没有死。其病也有起色的确信。哈哈!好了!我们为孙中山先生庆祝。”

孙中山先生逝世后,治丧处在其位于北京铁狮子胡同5号的行辕内设灵堂,供人前往吊唁。图为行辕门前场景。

1925年3月12日,孙中山先生因病在北京铁狮子胡同行辕与世长辞。得到确切消息后,在日本殖民统治下的台湾同胞,顿时沉浸在巨大悲痛之中,冲破日本殖民统治者的种种阻挠,通过各种形式开展悼念活动。

《台湾民报》发表由蒋渭水执笔的社论《哭望天涯吊伟人》来追悼孙中山先生,社论写道:“梦吗?真吗?3月13日的电报又说中山先生死!可是这次似乎真的死了!想此刻四万万的国民正在哀悼痛苦罢!西望中原,我们也禁不住泪泉怒涌了!一封电报就能叫我们如此哀恸!这都为了什么?”那是因为孙中山先生是“自由的化身”“热血的男儿”“正义的权化”,而成为“自由”与“正义”化身的“热心男儿”竟然壮志未酬身先死!

台湾新文学奠基人张我军在悼念文章中说:“前几次所接的孙先生的死讯,我都不置信,故总不觉得怎么惊讶与悲哀,但这几日中连日的唁电,着实打动了我心弦中的哀线了!啊!孙先生!你哪知道这海外的孤岛中也有一个无名的青年在涌泪痛恸!”

孙中山先生逝世后,日本殖民统治者时刻提防台湾同胞民族意识的觉醒,对台湾同胞的悼念活动多加限制。但即便如此,却永远无法阻止台湾同胞对孙中山的爱戴与怀念,也永远无法切断台湾同胞与祖国人民的血肉联系。

台湾同胞在岛内纷纷举行孙中山先生追悼会。

1925年3月24日,台北市民众团体在港町文化讲座举行盛大的追悼大会。开会前一天,日本警察命令他们把已经拟好的一份悼歌作废,不准在会场唱歌,不准宣读吊词。当晚,大雨倾盆,道路泥泞不堪。主办者原以为与会人数不会太多,没想会场挤满了人,在开会半小时以前即告满座,还有很多人在门外鞠躬致哀,大会从晚上七点到深夜十点无一人中途退场。

《台湾民报》这样报道当时的场景:三月二十四日下午七时,台湾有志社为中华民国元勋孙中山先生逝世,在港町文化讲座开追悼大会。到会者有二千余人之多,如文化讲座之宽大,亦至无插足之余地。人数虽有如此之多,其声息却甚沉静,而且庄肃......在开会之时,屋外飘起潇潇风雨,如哭如诉,无一时之或止,似乎助在会之人之痛而表其哀。

会上原拟宣读张我军所作的吊词,却被日本殖民统治者禁止。吊词中有这样感人的一段:“唉!大星一坠,东亚的天地忽然暗淡无光了!我们所敬爱的大伟人呀!你在三月十二日上午九时三十分这时刻已和我们永别了么?四万万的国民此刻为了你的死日哭丧了脸了。消息传来我岛人五内俱崩,如失了魂魄一样,西望中原禁不住泪落滔滔了。”吊词化悲痛为力量,号召“中国的同胞哟!你们要坚守这位已不在了的导师的遗训:革命还未成功,同志尚须努力哪!”

被台胞尊为“台湾新文学之父”的赖和为追悼会分别撰写挽联、挽词,以表达他对孙中山先生的敬意。挽联写道:中华革命虽告成功,依然同室操戈,一统雄心伤未达;东亚联盟不能实现,长使天骄跋扈,九原遗恨定难消。他在挽词中沉痛写道:“先生的精神久嵌入在四万万人各个儿的脑中,使这天宇崩、地轴坏、海横流、山爆烈、永劫重归,万有毁绝,我先生的精神,亦共此空间,永远永远的不灭。”

张我军以“一郎”笔名在《台湾民报》发表《长使英雄泪满襟》:“我想我们弱小民族,只求有人替我们吐露平素的积愤,就能得到无限的慰安了。孙先生实在是我们所崇拜的,他是弱小民族之‘父’。他的一生是革命的历史,他一生为自由而战、为正义而战、为弱小民族而奔走而尽瘁。他叫出来的声,就是自由、正义之声,又是弱小民族悲鸣之声。唉!现在他已和我们长别了!我们往后当自奋,以报先辈的崇高的遗志!”

在台北举行的孙中山先生逝世一周年的追悼会上,到会台胞十分踊跃,很多人赞颂孙中山先生的丰功伟绩。1927年,台湾又举办孙中山先生逝世二周年纪念会,场内外挤满了民众。对于为什么要纪念孙中山,主持人蒋渭水向大会呼吁:“孙中山临终之时,尚连呼和平、奋斗、救中国数十声。希望今夜出席的人,深深接纳孙先生最后的呼声——和平、奋斗、救中国!”

1929年6月1日,国民政府在南京为孙中山先生举行奉安大典。

1929年,蒋渭水领导的台湾民众党得知国民政府在南京举行孙中山先生奉安大典后,派正在上海的谢春木(谢南光)和王钟麟赴南京,代表台胞敬献花圈。与此同时,在台湾岛内则有民众西向路祭遥拜孙中山先生奉安,而与日警发生冲突。

台湾光复后,台湾社会各界人士自发组成“台湾光复致敬团”,由雾峰林家林献堂任团长,团员有李建兴、林叔桓、钟番、黄朝清、姜振骧、张吉甫、叶荣钟、陈逸松、林为恭、丘念台、陈炘、陈宰衡、李德松、林宪等15人,回到祖国大陆参访,表达对台湾光复、复归祖国的感恩与激动之情。1946年8月29日,致敬团由台北飞抵上海,翌日即安排前往南京谒中山陵,团员之一、作家叶荣钟将谒中山陵的经历写成诗作《南京谒中山陵》:“云海茫茫路几千,首都今日拜先贤。瓣香默祷邦基固,不诉辛酸五十年。”

在北京大学就读的台湾学生,以台湾同学会的名义敬献的挽联。

除此之外,散居在祖国大陆的台湾同胞也通过各种方式进行悼念。在北京大学就读的洪炎秋等台湾学生写下挽联:“三百万台湾刚醒同胞,微先生何人领导?四十年祖国未竟事业,舍我辈其谁分担!”表达了悲痛心情及继承孙中山遗志的决心。

自台湾被日本侵占以来,日本殖民统治者为巩固在台湾的统治地位,怂恿一些地痞流氓到祖国大陆沿海各地,经营赌场、烟馆等,企图破坏台湾同胞的名声。许多善良的台湾同胞到大陆行医、教书或经商,因担心被排斥而不得不称自己是福建人或闽南人。

1925年,谢雪红(右)在杭州。

1925年4月,在杭州举行的孙中山先生逝世公祭仪式上,台湾青年不敢以台湾人的名义敬献挽联,谢雪红(后为台盟首任主席)提出:“我们隐瞒自己是台湾人,正中了日本帝国主义离间政策的毒计,我们应该公开表明自己是台湾人,让大陆同胞知道台湾人是爱祖国的,大多数台湾人是善良的。”她的提议得到了台湾青年的一致认可,于是谢雪红等人第一次以“台湾青年一团”名义敬献挽联。谢雪红以悼念孙中山的方式,消弭祖国人民与台湾同胞的隔阂,增进了互信和理解。不久,谢雪红积极投身反帝爱国运动,又提出“收回台湾”的口号,从此走上革命道路。

1925年4月11日,《台湾民报》刊登台湾进步青年翁泽生悼念孙中山先生的文章。

听到孙中山先生逝世的消息后,当时在上海大学学习的台湾进步青年翁泽生,随老师和同学们到孙中山先生在上海的寓所进行吊唁。他回到宿舍后仍悲伤不已,奋笔疾书,在《台湾民报》发表《哀悼中山先生》,文中这样写道:“孙中山先生死了!中国平民的导师、革命的领袖、国民称为国父的中山先生竟于昨天和我们长别了!这是何等不幸的消息!何等可痛的事情!......中山先生虽死,中山主义决不死!中山先生虽亡,民众运动决不失败!”

1927年,孙中山先生逝世两周年时,广东台湾革命青年团发表《敬告中国同胞书》,号召广大台胞认清时代潮流,参加祖国革命:“祖国现在已进入革命发展的时期,我台胞应认清时潮,急起直追,来参加祖国的革命,我们每想念及台湾,便会联想到我们的总理,他虽然已经逝世了,但是他的伟大精神仍继续在指导东方弱小民族的革命运动。我们知道孙先生逝世的日子,就是我们失去了伟大领导者的日子,同时也是叫我们应肩起一切革命责任的日子。”台籍青年呼吁“中国民众团结起来援助台湾革命!毋忘台湾!......台湾的土地是中国的土地!”

台北孙中山纪念馆所立的孙中山先生铜像。

孙中山先生对台湾同胞的影响之深及台湾同胞对孙中山的敬仰之情是多么的强烈!孙中山先生的遗愿已将两岸同胞的爱国精神深深地融合在一起了。在台湾,民进党上台后操弄“去孙中山化”,企图令社会陷入淡漠和遗忘的氛围。然而,昭昭青史不容成灰,台湾同胞对孙中山先生的尊敬、哀悼、怀念与对祖国的认同,可从点点滴滴的历史窥见,这些都是抹不去的史实。(郭海南)