冯金明:身先垂范兴教 两袖清风为人

发布时间:2025-09-25 13:38:23 来源:团结报

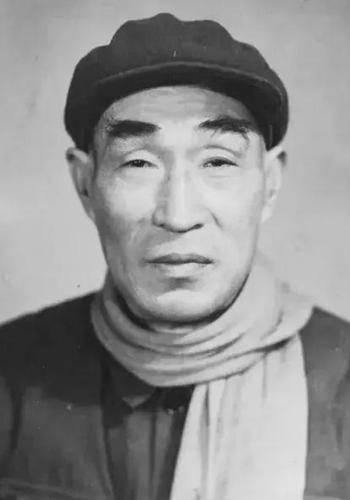

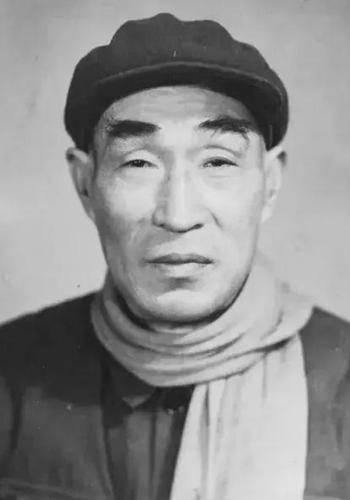

冯金明

渭南民盟创始人之一冯金明(1915—1991年),陕西省华阴县(今华阴市)焦镇乡冯家庄人。1952年加入中国民主同盟。1938年毕业于西北临时大学(后改名西北联大)语文系。1938年9月,投笔从戎,在山西平陆县国民革命军第四集团军总部当干事,做阵地抗日宣传工作。1941年至1951年,先后在渭南、商县、户县、宝鸡、同州师范等校任教。1951年至1980年,一直在渭南瑞泉中学工作,先后任教育主任、副校长、校长等职,为学校的建设和发展作出了卓越贡献。

呕心沥血 立言立行

35岁时,冯金明调入瑞泉中学,从此与瑞泉中学结下了30年的不解之缘。

20世纪50年代,新中国百废待兴。瑞泉中学遵照党的教育方针和上级教学要求,迅速建立健全一整套学校教学规划和教学秩序,然而学校师资力量严重不足,工作压力和难度可想而知。

冯金明和大家废寝忘食、夜以继日地工作,他几乎每晚都是后半夜和衣而眠,吃饭常是饥一顿饱一顿,热一顿凉一顿,以致患上了胃溃疡和胃出血。

冯金明从不以校长自居,平日里他关心和爱护每一位教职员工,经常深入他们中间促膝谈心,了解一线教学的工作情况和生活情况。教职工有谁病了或生活遇到困难,他就和校领导们及时去探望,想办法解决,给予力所能及的帮衬。

对学习或生活有困难的学生,冯金明常惦记并给予关怀,他曾对爱人说:“农村孩子上学不容易,咱和学生住得近,娃们有啥困难就尽力帮一下。”因此,帮学生收晾晒的衣被、帮生病的学生熬汤药等,都是家里常做的事情。

冯金明处事原则性极强,任何事都以身作则。他把人生最宝贵的年华献给了瑞泉中学,把爱心献给了一届又一届的瑞泉中学学子。他以校为家,待生如子,经常无暇顾及家里的老老少少,乃至父亲和母亲临终时仍然没能守在床前……

以后多少年,每每念及双亲离世之事,都成为冯金明一生无法弥补的心痛。

严于律己 克勤克俭

工作上,冯金明坚持原则,依规办事,他把教学质量和学校声誉看得很重。对于有损这两者的事,他都坚决抵制,不徇私情。

生活上,冯金明一贯不讲究,经常一身中山装,一双黑布鞋,走路腰杆笔直大步流星。

一日三餐,粗茶淡饭。吃饭不论是在家里还是在学校食堂,总是习惯把掉在桌上的饭粒捡起来,把碗“舔”干净,他也并没有觉得这样有失形象。

冯金明经常伏案工作到深夜,照明就是吊在顶棚下的老式电灯。学校后勤处给他添置一盏台灯,但他坚持让把台灯退了,他说:“老师们都没配台灯,我咋能搞特殊呢!”

对他的孩子,曾因撕了父亲的办公稿纸而被他批评,冯金明说:“你们要记住,这稿纸是公家的,你们不要用。”

1977年12月,冯金明要去西安开省人代会,正值隆冬季节,爱人见他大半辈子了还没有一件像样的外套,就一再劝说买一件,他这才同意买了件呢子短大衣,这也算是他一生仅有的高档衣服。

冯金明一辈子勤俭持家,没有存款,没有房产,没有值钱的家当,除了一台电视机外,家中仅有的几件老式家具还是夫人当年的陪嫁。

冯金明一辈子的生活正如学生悼念他的一副挽联所言:无般般家珍,有累累桃李。

爱党爱国 心系教育

冯金明自而立之年就申请加入共产党,直到古稀之年仍在申请入党,因为这是他长期以来矢志不渝的夙愿。冯金明虽在几次政治运动中蒙受冤屈,历经坎坷,但不改初衷,他始终相信党和政府。他对家人说:“咱们都要相信党,相信群众。”

1986年,经中共陕西省委批准,冯金明终于获准入党时,他激动得热泪盈眶,赋诗抒怀:“人生百年何所求,理想事业第一筹。莫教日月付流水,愿竭心力到白头。”这是冯金明一生不断追求真理、追求进步、献身教育事业的真实写照。

2018年,在瑞泉中学建校80年暨新校区搬迁的日子,新校园有一条路被命名为——金明路,瑞泉中学人以此来表达对冯金明的敬爱。

(朱海英)

[ 责任编辑:肖雨霏 ]

冯金明

渭南民盟创始人之一冯金明(1915—1991年),陕西省华阴县(今华阴市)焦镇乡冯家庄人。1952年加入中国民主同盟。1938年毕业于西北临时大学(后改名西北联大)语文系。1938年9月,投笔从戎,在山西平陆县国民革命军第四集团军总部当干事,做阵地抗日宣传工作。1941年至1951年,先后在渭南、商县、户县、宝鸡、同州师范等校任教。1951年至1980年,一直在渭南瑞泉中学工作,先后任教育主任、副校长、校长等职,为学校的建设和发展作出了卓越贡献。

呕心沥血 立言立行

35岁时,冯金明调入瑞泉中学,从此与瑞泉中学结下了30年的不解之缘。

20世纪50年代,新中国百废待兴。瑞泉中学遵照党的教育方针和上级教学要求,迅速建立健全一整套学校教学规划和教学秩序,然而学校师资力量严重不足,工作压力和难度可想而知。

冯金明和大家废寝忘食、夜以继日地工作,他几乎每晚都是后半夜和衣而眠,吃饭常是饥一顿饱一顿,热一顿凉一顿,以致患上了胃溃疡和胃出血。

冯金明从不以校长自居,平日里他关心和爱护每一位教职员工,经常深入他们中间促膝谈心,了解一线教学的工作情况和生活情况。教职工有谁病了或生活遇到困难,他就和校领导们及时去探望,想办法解决,给予力所能及的帮衬。

对学习或生活有困难的学生,冯金明常惦记并给予关怀,他曾对爱人说:“农村孩子上学不容易,咱和学生住得近,娃们有啥困难就尽力帮一下。”因此,帮学生收晾晒的衣被、帮生病的学生熬汤药等,都是家里常做的事情。

冯金明处事原则性极强,任何事都以身作则。他把人生最宝贵的年华献给了瑞泉中学,把爱心献给了一届又一届的瑞泉中学学子。他以校为家,待生如子,经常无暇顾及家里的老老少少,乃至父亲和母亲临终时仍然没能守在床前……

以后多少年,每每念及双亲离世之事,都成为冯金明一生无法弥补的心痛。

严于律己 克勤克俭

工作上,冯金明坚持原则,依规办事,他把教学质量和学校声誉看得很重。对于有损这两者的事,他都坚决抵制,不徇私情。

生活上,冯金明一贯不讲究,经常一身中山装,一双黑布鞋,走路腰杆笔直大步流星。

一日三餐,粗茶淡饭。吃饭不论是在家里还是在学校食堂,总是习惯把掉在桌上的饭粒捡起来,把碗“舔”干净,他也并没有觉得这样有失形象。

冯金明经常伏案工作到深夜,照明就是吊在顶棚下的老式电灯。学校后勤处给他添置一盏台灯,但他坚持让把台灯退了,他说:“老师们都没配台灯,我咋能搞特殊呢!”

对他的孩子,曾因撕了父亲的办公稿纸而被他批评,冯金明说:“你们要记住,这稿纸是公家的,你们不要用。”

1977年12月,冯金明要去西安开省人代会,正值隆冬季节,爱人见他大半辈子了还没有一件像样的外套,就一再劝说买一件,他这才同意买了件呢子短大衣,这也算是他一生仅有的高档衣服。

冯金明一辈子勤俭持家,没有存款,没有房产,没有值钱的家当,除了一台电视机外,家中仅有的几件老式家具还是夫人当年的陪嫁。

冯金明一辈子的生活正如学生悼念他的一副挽联所言:无般般家珍,有累累桃李。

爱党爱国 心系教育

冯金明自而立之年就申请加入共产党,直到古稀之年仍在申请入党,因为这是他长期以来矢志不渝的夙愿。冯金明虽在几次政治运动中蒙受冤屈,历经坎坷,但不改初衷,他始终相信党和政府。他对家人说:“咱们都要相信党,相信群众。”

1986年,经中共陕西省委批准,冯金明终于获准入党时,他激动得热泪盈眶,赋诗抒怀:“人生百年何所求,理想事业第一筹。莫教日月付流水,愿竭心力到白头。”这是冯金明一生不断追求真理、追求进步、献身教育事业的真实写照。

2018年,在瑞泉中学建校80年暨新校区搬迁的日子,新校园有一条路被命名为——金明路,瑞泉中学人以此来表达对冯金明的敬爱。

(朱海英)